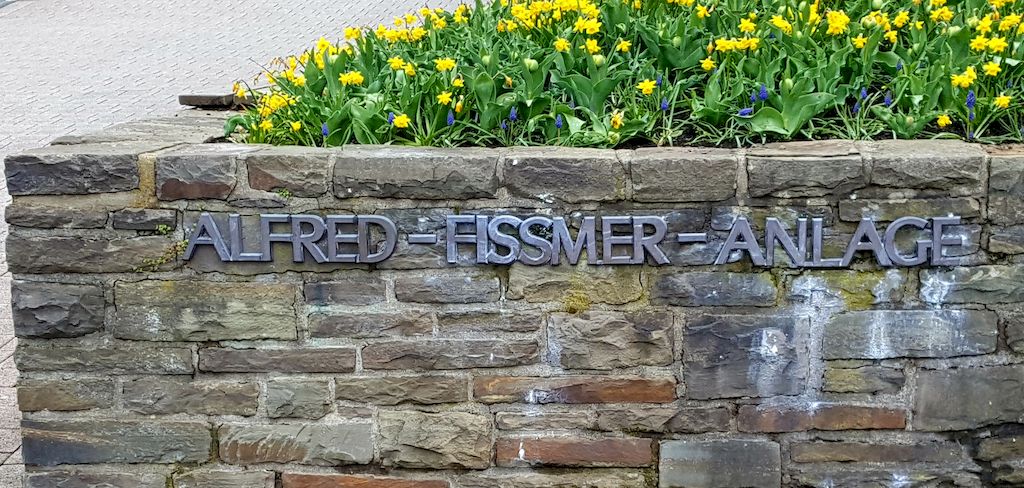

Am 31. März 2021 legten die Fraktionen von CDU, Grünen, Linken,SPD, UWG und Volt folgenden Text für die öffentlich sichtbar Tafel an der „Alfred Fissmer-Anlage“ als Beschlussvorschlag vor:

„Alfred Fissmer (1878-1966) war von 1919 bis 1945 Bürgermeister und Oberbürgermeister der Stadt Siegen. In seine Amtszeit fallen ein rasantes Wachstum und die Modernisierung der Infrastruktur der Stadt. Er war früh treibende Kraft beim Bau von Zivilschutzeinrichtungen. Das rettete vielen Men-schen das Leben, als die Stadt 1944 durch Bomben schwer zerstört wurde. Diese Leistungen brachten ihm die Anerkennung vieler Siegener*innen ein. Er wurde 1953 zum Ehrenbürger der Stadt Siegen ernannt und bekam das Große Bundesverdienstkreuz verliehen.

Fissmer machte Siegen schon frühzeitig zum Garnisonsstandort, was auch zur Zerstörung der Stadt durch alliierte Bombenangriffe beitrug. 1933 beantragte er die Aufnahme in die NSDAP, war förderndes Mitglied der SS und anderer NS-Organisationen. Als Oberbürgermeister und Chef der Polizei trug er während der NS-Diktatur die Verantwortung für die Verwaltung und öffentliche Sicherheit in Siegen und war somit mitverantwortlich für die Geschehnisse in Siegen. Gleichwohl gibt es Berichte, dass er sich für Verfolgte des NS-Regimes eingesetzt hat und immer wieder in Konflikt mit führenden Siegener Nationalsozialisten geriet. Die direkte Teilnahme an den Verbrechen des NS-Regimes konnte ihm nicht nachgewiesen werden.

Bis heute wirft die Rolle Fissmers in der NS-Zeit Fragen auf.“

Die FDP-Stadtratsfraktion schlägt demgegenüber folgende, ausführlich begründete Textfassung vor: Weiterlesen

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt

von Dr. Jens Aspelmeier (Siegen)

von Dr. Jens Aspelmeier (Siegen)

Zur Biographie eines späteren

Zur Biographie eines späteren