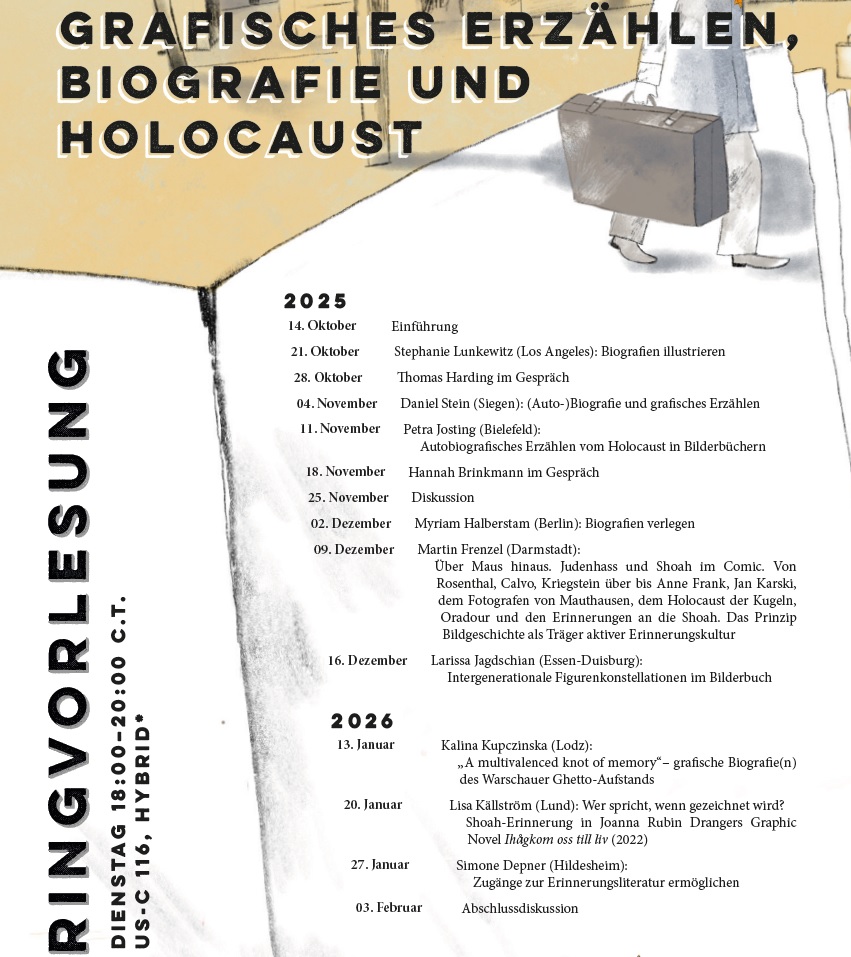

Die zweiteilige ARTE-Doku wird morgen vormittag ab 8:55 Uhr in Fernsehen gezeigt.

Brand der Siegener Synagoge am 10.11.1938, Standbild aus der Arte Doku (1/2), Min. 2:26, Quelle: Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein, Foto: Erich Koch

„In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 initiierten die Nazis im gesamten Deutschen Reich antijüdische Gewalttaten. Hunderte in Archiven wiedergefundene Fotos und Filme vermitteln eine Vorstellung von diesen Pogromen. 30.000 Juden wurden in Konzentrationslager deportiert. Die Novemberpogrome markieren ein bis heute bedrückendes Ereignis der deutschen Geschichte.

Seit der Machtergreifung im Jahr 1933 verfolgten die Nationalsozialisten mit geradezu obsessiver Hartnäckigkeit vor allem ein Ziel: Sie wollten sich der Juden entledigen. Von den Nürnberger Gesetzen bis hin zum „Anschluss Österreichs” und den Novemberpogromen 1938 diskriminierten und verfolgten sie die jüdische Bevölkerung systematisch in der Hoffnung, sie ins Exil zu treiben.

Als der aus Polen stammende junge jüdische Emigrant Herschel Grynszpan jedoch am 7. November 1938 auf einen Diplomaten an der deutschen Botschaft in Paris schoss, nahmen die Nationalsozialisten das Attentat zum Vorwand, um das Opfer zum Märtyrer zu erklären und zu Pogromen aufzurufen. Das Ziel war, die im Deutschen Reich verbliebenen Juden durch physische Gewalt und Drohungen zur Flucht zu zwingen. Gleichzeitig wurde die Enteignung und „Arisierung” ihres Besitzes in die Wege geleitet.

Damit markieren die Novemberpogrome ein unumkehrbares Momentum in der Geschichte des NS-Staates und seiner antisemitischen Politik hin zu einer staatlich gelenkten, systematischen Vertreibung durch Diebstahl, Gewalt und Einschüchterung. Während die deutschen Juden bis dahin versucht hatten, mehr oder weniger geordnet zu emigrieren, kam es nun zu einer panischen Massenflucht. Doch in den meisten Aufnahmeländern begegnete man den Geflüchteten feindselig. Nur wenige Monate später sollte die Falle zuschnappen. Der Krieg brach aus und holte auch jene ein, die geglaubt hatten, dem NS-Wahn entkommen zu sein.

Dokumentation von Marie-Pierre Camus und Guillaume Vincent (F 2025, 52 Min)“

Kritik an der Dokumentation gibt es von Bastian Fleermann, Leiter der Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf, via Facebook am 31.10.2025:

Weiterlesen

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt