Eine Gedenkveranstaltung findet am Freitag, 27. Januar, auch auf dem Hilchenbacher Marktplatz statt. Dort hat das Frauenbündnis „Alles außer rechts“ für den 27. Januar, 11 Uhr, zum Gedenkstein für die ermordeten Hilchenbacher Juden eingeladen.

Schlagwort-Archive: Nationalsozialismus

Gedenkstunde am Fred-Meier-Platz in Kreuztal am Freitag, 27.01.2023

Erstmals nach pandemiebedingter Pause findet wieder die Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus in gemeinschaftlicher Ausrichtung mit der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Siegerland e.V. am

Freitag, 27. Januar 2023, um 15.30 Uhr,

Freitag, 27. Januar 2023, um 15.30 Uhr,

am Fred-Meier-Platz in Kreuztal-Littfeld, Grubenstraße, statt.

Sie sind herzlich eingeladen, an der Gedenkfeier teilzunehmen.

Programmablauf: Weiterlesen

Sonderausstellung: „Einige waren Nachbarn“

Eröffnung: 27.1., 17:00, Aktives Museum Südwestfalen

Anwohner sehen zu, wie die Polizei Sinti und Roma, die als „Zigeunerplage“ und „rassisch minderwertig“ verachtet wurden, für die Deportation in das von Deutschland besetzte Polen zum Bahnhof eskortiert werden. Hohenasperg, Deutschland, 18. Mai 1940. Bundesarchiv, R 165 Bild-244-42

Die Wanderausstellung Einige waren Nachbarn: Täterschaft, Mitläufertum und Widerstand des United State Holocaust Memorial Museum adressiert die Frage „Wie war der Holocaust möglich?“. Die zentrale Rolle Hitlers und anderer Funktionäre der NSDAP ist unbestreitbar. Doch die Abhängigkeit dieser Täter von unzähligen anderen für die Durchführung der NS-Rassenpolitik ist weniger bekannt. Im nationalsozialistischen Deutschland und in dem von Deutschland dominierten Europa entwickelten sich überall, in Regierung und Gesellschaft, Formen von Zusammenarbeit und Mittäterschaft, wo immer die Opfer von Verfolgung und Massenmord auch lebten.

Die Ausstellung beleuchtet die Rolle der gewöhnlichen Menschen im Holocaust und die Vielzahl von Motiven und Spannungen, die individuelle Handlungsoptionen beeinflussten. Die Ausstellung zeigt auch Personen, die den Möglichkeiten ihre Mitmenschen zu verraten, nicht nachgegeben haben und uns daran erinnern, dass es auch in außergewöhnlichen Zeiten Alternativen zu Kollaboration und Täterschaft gibt.

Die Ausstellung ist bis zum 28.03.2023 im Aktiven Museum zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Veranstaltung „Die historische Synagoge in Bad Laasphe – Rückblick und Ausblick auf ein engagiertes Projekt

(c) Freundeskreis für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Bad Laasphe

„Die Erinnerung wachhalten – auf Schicksale aufmerksam machen: Darum geht es unter anderem beim Projekt „Alte Synagoge“ in Bad Laasphe. Und gerade deshalb soll es weit über die Grenzen der Lahnstadt hinaus wirken. Unter anderem in Bad Berleburg, wo der Christlich-Jüdischen Freundeskreis die Thematik in den Fokus rückt. Die Veranstaltung „Die historische Synagoge in Bad Laasphe – Rückblick und Ausblick auf ein engagiertes Projekt“ findet am Dienstag, 17.01.2023, um 19.00 Uhr im „Dritten Ort – Bücherei der Zukunft“ in der Poststraße 42 in Bad Berleburg statt. In diesem Rahmen zeigen die Verantwortlichen unter anderem auch den Präsentationsfilm, der bereits einen Blick auf das Innere der Synagoge ermöglicht, wie es nach Vollendung der Bauarbeiten aussehen soll.

Inhaltliche Aufarbeitung der Schicksale

Es geht aber nicht nur um bauliche Aspekte, der Vorsitzende Rainer Becker und sein Stellvertreter Jochen Menn erläutern auch die vorgesehene inhaltliche Aufarbeitung der Schicksale der Opfer des Nationalsozialismus aus Wittgenstein. Opfer waren nicht nur die jüdischen Gemeinden, sondern auch die Sinti-Familien und die Opfer der sytematischen Krankenmorde der sogenannten „Aktion T 4″. Schwerpunkt der Erinnerungsarbeit des Freundeskreises sind sicherlich die Schicksale der jüdischen Bevölkerung, auf die besonders eingegangen wird.“

Quelle: Stadt Bad Berleburg, Aktuelles 11.1.23

2 Videos (engl.): David De Jong über Friedrich Flicks Kriegsverbrechen

Literaturhinweis: „Deutsche Zentralarchive in den Systemumbrüchen nach 1933 und 1945“

Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung legt Publikation vor

Das Reichsarchiv Potsdam und seine Nachfolgeeinrichtungen Bundesarchiv und Deutsches Zentralarchiv der DDR stehen im Zentrum einer aktuellen Studie, die Peter Ulrich Weiß im Auftrag des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung (ZZF) vorlegt. In „Deutsche Zentralarchive in den Systemumbrüchen nach 1933 und 1945“ untersucht der Historiker die Durchsetzung diktatorischer und demokratischer Herrschaftsverhältnisse vor und nach 1945 und fragt nach den Auswirkungen, die sich für zentrale Archivbehörden und deren Personal ergaben. Die Studie, die das ZZF im Auftrag des Bundesarchivs verantwortet, leistet einen Beitrag zur Auseinandersetzung deutscher Behörden mit ihrer institutionellen Diktaturbelastung für einen spezifischen Bereich der staatlichen Verwaltung, der bislang weniger im Fokus gestanden hat.

Das Reichsarchiv Potsdam und seine Nachfolgeeinrichtungen Bundesarchiv und Deutsches Zentralarchiv der DDR stehen im Zentrum einer aktuellen Studie, die Peter Ulrich Weiß im Auftrag des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung (ZZF) vorlegt. In „Deutsche Zentralarchive in den Systemumbrüchen nach 1933 und 1945“ untersucht der Historiker die Durchsetzung diktatorischer und demokratischer Herrschaftsverhältnisse vor und nach 1945 und fragt nach den Auswirkungen, die sich für zentrale Archivbehörden und deren Personal ergaben. Die Studie, die das ZZF im Auftrag des Bundesarchivs verantwortet, leistet einen Beitrag zur Auseinandersetzung deutscher Behörden mit ihrer institutionellen Diktaturbelastung für einen spezifischen Bereich der staatlichen Verwaltung, der bislang weniger im Fokus gestanden hat.

„Es ist wichtig, dass nun eine wissenschaftliche Untersuchung insbesondere zur NS-Vergangenheit unserer Institution vorliegt“, sagte der Präsident des Bundesarchivs Michael Hollmann. „Gerade wir als zentrales Staatsarchiv der Bundesrepublik Deutschland, dem die Aufarbeitung des Nationalsozialismus ebenso wie der kommunistischen Diktatur in der DDR ein besonderes Anliegen ist, wollen uns unserer Geschichte stellen. Es war eine bewusste Entscheidung, eine unabhängige wissenschaftliche Erforschung dieses Themas zu ermöglichen. Es ist nun Sache von Historikerinnen und Historikern, das Ergebnis in den Gesamtkontext der Forschung einzuordnen“, so Hollmann. Weiterlesen

Literaturhinweis: Christoph Sigrist: „Die Akte Wilhelm Klein 1887-1948

Abenteurer, SS-Arzt, Großvater“

Abenteurer, SS-Arzt, Großvater“

„Über den Sturmbannführer Dr. med. Wilhelm Klein wurde über Jahrzehnte geschwiegen. Dieses Buch beschreibt den Lebensweg eines Mannes, der sich immer weiter radikalisierte. Nach der Machtergreifung Hitlers machte er als Stadtmedizinalrat von Berlin Karriere und verstrickte sich in Intrigen mit der NSDAP und SS. [Von 1936 bis 1945 leitete er das Gesundheitsamt Siegen.] Diese Studie über Aufstieg und Fall eines hohen SS-Funktionärs wertet erstmals [!] Dokumente aus dem Nachlass der Nachkommen Wilhelm Kleins aus und stellt seinen Werdegang in einen historischen Zusammenhang.“

Quelle: Verlagswerbung

NRW-Stiftung fördert neuen Lernort in der ehemaligen Synagoge Bad Laasphe

Zuschuss von bis zu 150.000 Euro

Um das Andenken an das Schicksal der jüdischen Gemeinden in Südwestfalen aufrecht zu erhalten, richtet der Verein Bad Laaspher Freundeskreis christlich-jüdische Zusammenarbeit e.V. in der ehemaligen Synagoge in Bad Laasphe einen Begegnungs- und Lernort ein. Die NRW-Stiftung unterstützt den Verein bei diesem Vorhaben und stellt ihm für die Sanierung und Einrichtung des Gebäudes bis zu 150.000 Euro zur Verfügung. Das beschloss jetzt der Vorstand der Stiftung unter Vorsitz von Eckhard Uhlenberg. Weiterlesen

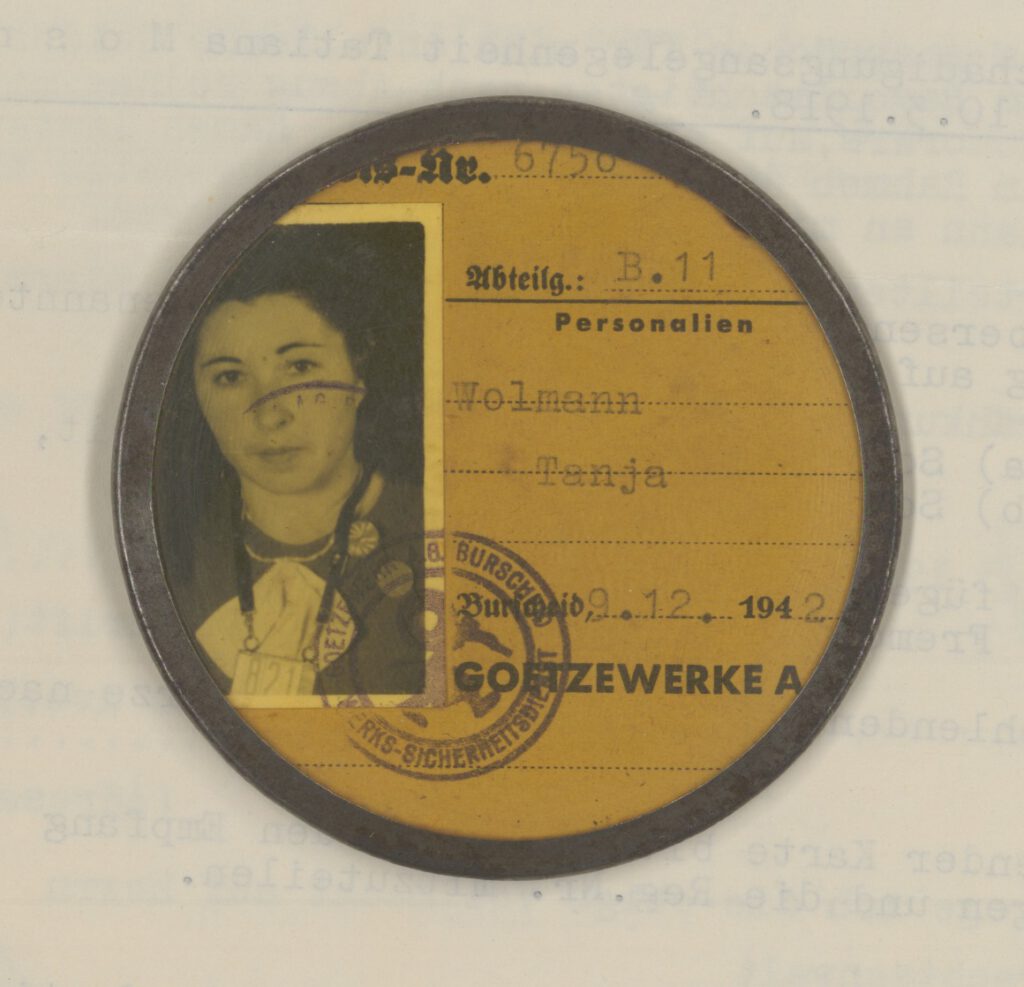

Landesarchiv NRW neue Themenseite zur Zwangsarbeit in NRW

Auf dem Foto ist der Fremdarbeiterausweis von Tatiana Moszniaha zu sehen. Das Dokument stammt aus ihrer Entschädigungsakte, die in der Abteilung Westfalen verwahrt wird. Tatiana Moszniaha wurde von den Nazis als Jüdin verfolgt und schließlich von der Gestapo aus der heutigen Republik Moldau nach Deutschland verschleppt. Hier musste sie drei Jahre für die Goetz-Werke in Burscheid arbeiten und in einem Barackenlager wohnen. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt Sie als „rassisch Verfolgte“ eine Geldentschädigung.

Im Landesarchiv NRW befinden sich viele Unterlagen, die das Schicksal von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern dokumentieren. Die Abteilung Westfalen hat ihr Sachinventar „Quellen zur Zwangsarbeit in Westfalen 1939-1945“ überarbeitet und ergänzt. Mit dem Sachinventar und einem Vortrag bietet die neue Themenseite unter https://www.archive.nrw.de/…/geschichte…/zwangsarbeit einen Einstieg in das Thema.

Sonderausstellung: „Jüdische Nachbarn“

Eröffnung am 4. Dezember | 15:00, Aktives Museum Südwestfalen

Eröffnung am 4. Dezember | 15:00, Aktives Museum Südwestfalen

Eine Ausstellung des Geschichtsorts Humberghaus und des Netzwerks Erziehung nach Auschwitz.

Die Ausstellung zeigt anhand ausgewählter Biografien jüdisches Leben in der Stadt und auf dem Land in Rheinland und Westfalen im 19. Jahrhundert. Sie zeigt die Vielfalt jüdischen Lebens vor der Verfolgung im Nationalsozialismus und richtet sich insbesondere an junge Menschen.

Die Ausstellung ist bis zum 29. Dezember 2022 im Aktiven Museum zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen: JÜDISCHE NACHBARN EIN PROJEKT DES HUMBERGHAUSES DINGDEN UND DER BEZIRKSREGIERUNGEN ARNSBERG, DETMOLD, DÜSSELDORF, KÖLN UND MÜNSTER

Fotoeindrücke [ergänzt am 6.12.22]:

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt