Stadtarchiv widmet sich der Geschichte des Lesens in Siegen im 19. Jahrhundert

In seinem „Klick in die Vergangenheit“ widmet sich das Stadtarchiv Siegen regelmäßig unterschiedlichen Episoden der städtischen Geschichte. Besondere Anlässe, historische Ereignisse, bislang unbekannte Aspekte oder bemerkenswerte Archivstücke in den Sammlungsbeständen sollen dadurch der Öffentlichkeit vorgestellt werden. In der neuen Ausgabe wird an die Bedeutung und Verbreitung des „gedruckten Wortes“ im Siegerland vor rund 200 Jahren erinnert.

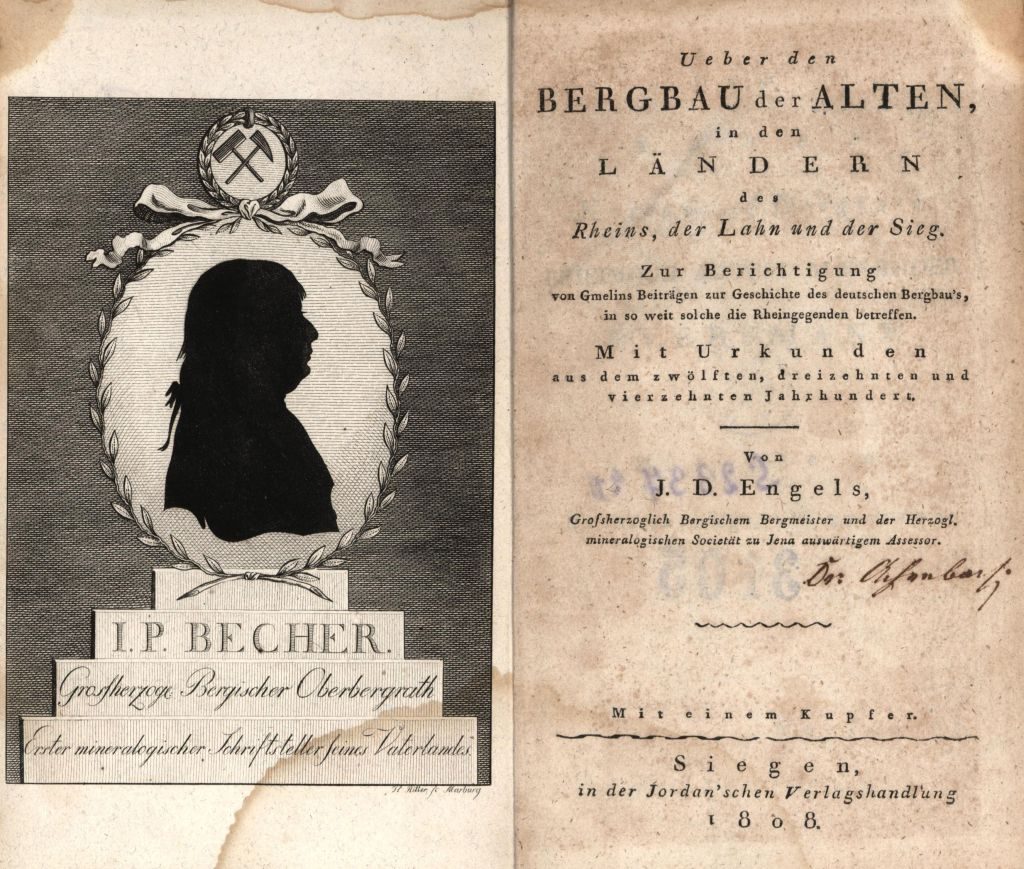

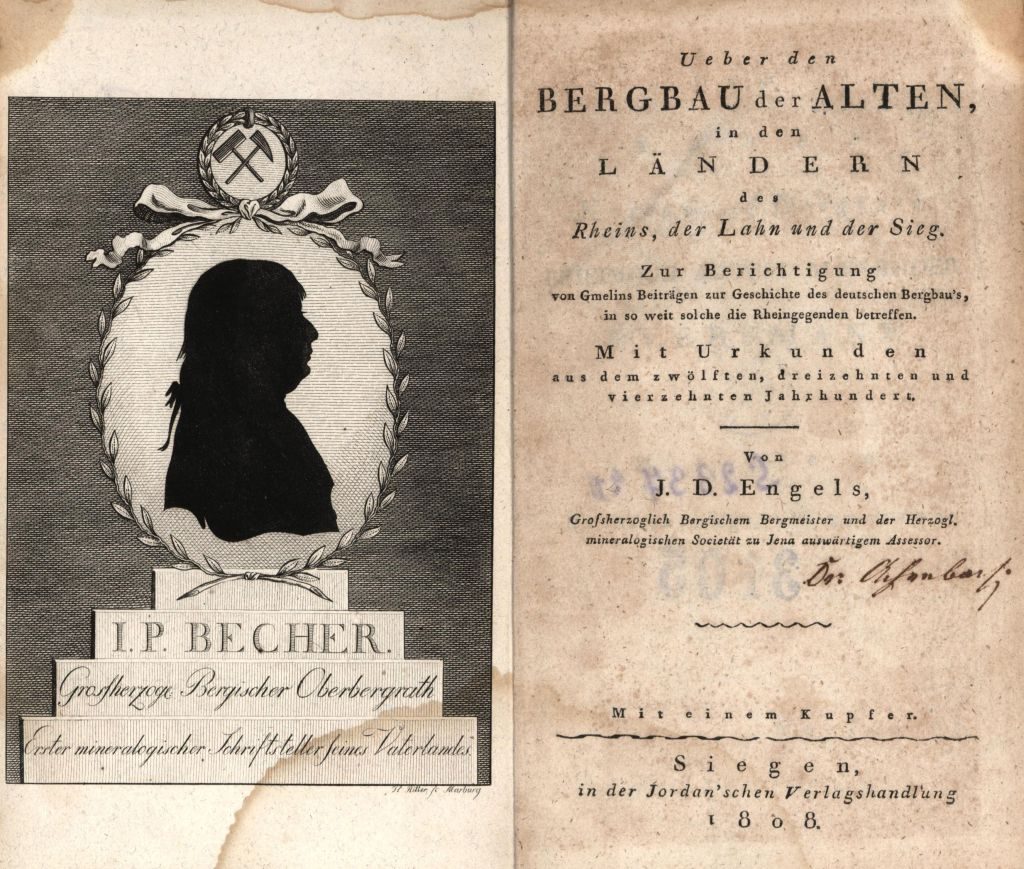

„Ueber den Bergbau der Alten“ (Siegen 1808). Titelseite mit Frontispiz des Siegener Bergmeisters Johann Daniel Engels. Vorlage: Stadtarchiv Siegen

„Das Zeitalter der Aufklärung begünstigte im 18. Jahrhundert auch unter dem ‚Krönchen‘ allmählich die Popularisierung von Verlagserzeugnissen“, wie Christian Brachthäuser vom Stadtarchiv Siegen erklärt. „Besonders nach der Französischen Revolution zeichnete sich verstärktes politisches Interesse großer Teile der Bevölkerung ab. Der Wunsch nach einschlägiger Lektüre und Mitsprache war der Anlass für die Gründung von privaten Lesezirkeln und Leihbibliotheken, um den Lesehunger und das Informationsbedürfnis zu stillen“, so der Bibliothekar. Seit 1808 etablierten sich in Siegen die Vorstufen des modernen Bibliothekswesens, die damals jedoch noch keinen öffentlichen Charakter besaßen. Zwei Jahrhunderte nach der vorübergehenden Verlegung der Nassauischen Hohen Schule von Herborn nach Siegen, als auch der berühmte Buchdrucker Christoph Corvin (1552-1620) von 1596 bis 1599 das ehemalige Siegener Franziskanerkloster mit seiner Druckwerkstätte bezog, avancierte Siegen wieder zu einem Verlagsort. Die hier hergestellten Bücher füllten sowohl Buchhandlungen als auch die in erster Linie an das liberale Bürgertum adressierten Leihbibliotheken. Einen Bedeutungs- und Nutzungswandel erfuhren die auch als Lese-Institute bezeichneten Einrichtungen, nachdem das Siegerland als Folge der territorialen Neuordnung Europas im Jahr 1815 an Preußen fiel. In Zeiten des gesellschaftlichen Wandels und der Belebung des Vereinswesens Mitte des 19. Jahrhunderts kam verstärkt die Idee gemeinnütziger Volksbibliotheken gerade für sozial schwache Bevölkerungskreise auf. Dieser gemeinwohlorientierte Gedanke wurde jedoch durch den aufkeimenden Nationalismus im 1871 proklamierten deutschen Kaiserreich zunehmend kritisch betrachtet. Die Büchersammlungen seien zu veraltet, zu unprofessionell geleitet, zu unattraktiv und zu einseitig an die Belange der sozial Benachteiligten adressiert, so die Wahrnehmung Ende des 19. Jahrhunderts. Wie kam es dazu? Und welche Erfolge versprachen sich die Reformer des Bibliothekswesens, als man sich Ende des 19. Jahrhunderts für eine staatliche und kommunale Trägerschaft aussprach und bewusst auch das Bildungsbürgertum ansprach? Die von Christian Brachthäuser für den Zeitraum von 1800 bis 1900 zusammengetragenen Informationen über den Stellenwert des Kulturgutes Buch und der ersten bibliothekarischen Einrichtungen in der Krönchenstadt sind als PDF-Dokumentation ab sofort auf der Website www.stadtarchiv-siegen.de abrufbar. Weiterlesen →

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt

Das Ziel für einen Familienausflug: Wunderbare Backwaren genießen – Alte Backtradition erleben

Das Ziel für einen Familienausflug: Wunderbare Backwaren genießen – Alte Backtradition erleben