Das Erzbistumsarchiv bearbeitet nicht ausschließlich Dokumente, es gibt auch eine kleinere Sammlung an Siegeln und Stempeln

Petschaft, Domkapitel 1761, Kanzler des Domkapitels während der Sedisvacanz

© www.hoffmannfoto.de, Ansgar Hoffmann

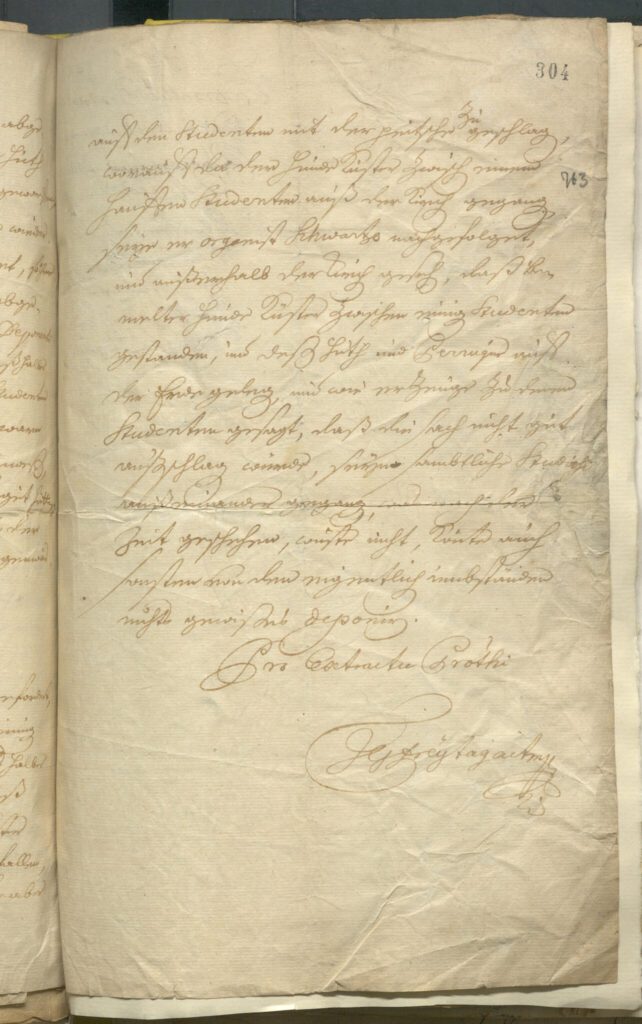

Sedisvakanz – mit diesem Begriff und mit den insgesamt etwas komplizierten Abläufen bei einem Bischofswechsel sind die Gläubigen im Erzbistum Paderborn gut vertraut. Und sie wissen, dass es lange dauern kann, bis ein neuer Bischof ernannt wird. Entsprechend groß war die Freude, als Papst Franziskus am 9. Dezember 2023 Dr. Udo Markus Bentz zum neuen Erzbischof von Paderborn ernannte und dieser am 10. März 2024 in sein Amt eingeführt wurde. In früheren Zeiten waren Sedisvakanzen mitunter noch länger. Von einer besonders langen und schwierigen Sedisvakanz zeugt die Archivalie des Monats November 2024. Es handelt sich um das Petschaft des Kanzlers des Domkapitels, mit dem dieser in seiner Funktion als geistlicher und weltlicher Diözesanverwalter Schriftstücke besiegelte. Diese Sedisvakanz währte von 1761 bis 1763 und führt uns zurück in die Zeit des Siebenjährigen Krieges.

Ein Weltkriegsereignis

Heute ist der Siebenjährige Krieg (1756–1763) weitestgehend in Vergessenheit geraten. Dabei mischten sämtliche europäischen Großmächte im Kriegsgeschehen mit. Aber nicht nur Europa verwandelte sich in ein Schlachtfeld. Auf allen Weltmeeren wurde blutig um Einflusssphären gerungen, darüber hinaus bekriegten sich Landstreitkräfte in Afrika, in Indien und in den noch jungen Kolonien Nordamerikas. Der bekannte Abenteuerroman „Der letzte Mohikaner“ aus der Lederstrumpf-Reihe von James Fenimore Cooper beispielsweise, mit den rechtschaffenen Mohikanern Uncas und Chingachgook auf Seiten der Briten und dem dämonischen Huronen Magua auf Seiten der Franzosen, spielt im Siebenjährigen Krieg. Es gibt Stimmen in der Geschichtswissenschaft, die vom Siebenjährigen Krieg als einem Weltkriegsereignis sprechen.

In diesen globalen Krieg wurden nicht nur indigene Stämme in der Neuen Welt hineingezogen. Auch das Hochstift Paderborn, ein geistliches Fürstentum, war gezwungenermaßen Kriegspartei, allerdings eine mit eher überschaubaren militärischen Fähigkeiten. Es währte daher nicht lange, bis britisch-hannoveranische Truppen das Hochstift besetzten. Hintergrund dieser Allianz aus Briten und Hannoveranern: König Georg II. war nicht nur König von Großbritannien und Irland, sondern auch Kurfürst von Hannover. Weiterlesen

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt

Dabei behandeln die ersten beiden Bände (1992 und 1994 erschienen) nach Orten geordnet die einzelnen, vor 1815 gegründeten Stifte und Klöster in Westfalen und Lippe, während der dritte Band von 2003 ergänzende oder grundsätzliche Beiträge umfasst, der Untertitel lautet „Institutionen und Spiritualität“.

Dabei behandeln die ersten beiden Bände (1992 und 1994 erschienen) nach Orten geordnet die einzelnen, vor 1815 gegründeten Stifte und Klöster in Westfalen und Lippe, während der dritte Band von 2003 ergänzende oder grundsätzliche Beiträge umfasst, der Untertitel lautet „Institutionen und Spiritualität“. Die Geschichtswerkstatt Siegen e.V. legt nun endlich den 28. Band ihres Jahrbuches für das Jahr 2023 vor. Verschiedene, nicht im Einflussbereich der Redaktion liegende Widrigkeiten haben ein früheres Erscheinen verhindert. Gleichwohl ist inhaltlich ein interessanter Band entstanden und stellt sich dem öffentlichen historischen Interesse.

Die Geschichtswerkstatt Siegen e.V. legt nun endlich den 28. Band ihres Jahrbuches für das Jahr 2023 vor. Verschiedene, nicht im Einflussbereich der Redaktion liegende Widrigkeiten haben ein früheres Erscheinen verhindert. Gleichwohl ist inhaltlich ein interessanter Band entstanden und stellt sich dem öffentlichen historischen Interesse.

Das 1992 von

Das 1992 von