Dreiteiliger Podcast des Bundesarchivs über Entschädigung, geraubtes Eigentum und Millionen von Akten

Wie hat die Bundesrepublik Deutschland die Opfer der beispiellosen NS-Verbrechen entschädigt? Wie wurde geraubtes Eigentum zurückgegeben? Und lassen sich begangene Verbrechen überhaupt „wieder gut machen“? Um diese und weitere Fragen geht es im neuen, dreiteiligen Podcast „The German Wiedergutmachung“, der jetzt online verfügbar ist. In drei Folgen stehen zentrale Aspekte der Wiedergutmachung wie Restitution und Entschädigung NS-Verfolgter sowie der Umgang mit den sogenannten „Vergessenen Opfer“ am Beispiel der Sinti und Roma im Mittelpunkt. Fachleute aus Wissenschaft und Gesellschaft beleuchten zusammen mit Podcast-Gastgeberin Nora Hespers, auch anhand historischer Dokumente aus dem Bundesarchiv, die Hintergründe der Wiedergutmachung. Der Podcast erscheint in einer deutschen und einer englischen Version.

„The German Wiedergutmachung“ entstand im Auftrag des Bundesarchivs für das Online-Themenportal „Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts“.

Das vom Bundesministerium der Finanzen initiierte und vom Bundesarchiv konzipierte und gestaltete Themenportal bietet seit 2022 einen zentralen Zugang zu Millionen Akten der deutschen Wiedergutmachungspolitik und wird fortlaufend zu einem umfassenden Recherche- und Informationsort ausgebaut, der neben Archiv-Inhalten auch Hintergrundinformationen, Podcasts und Recherchehilfen bietet. Das Themenportal wird gemeinsam mit dem Landesarchiv Baden-Württemberg, dem Leibniz-Institut FIZ Karlsruhe und dem Portal Deutsche Digitale Bibliothek umgesetzt.

Der neue Podcast erschient zum Jahrestag der Ratifizierung des Luxemburger Abkommen zur sogenannten „Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts“ am 18. März 1953. In diesem Abkommen übernahm die Bundesrepublik gegenüber dem Staat Israel die Verantwortung für die im Nationalsozialismus begangenen Verbrechen, insbesondere an Jüdinnen und Juden. Weiterlesen →

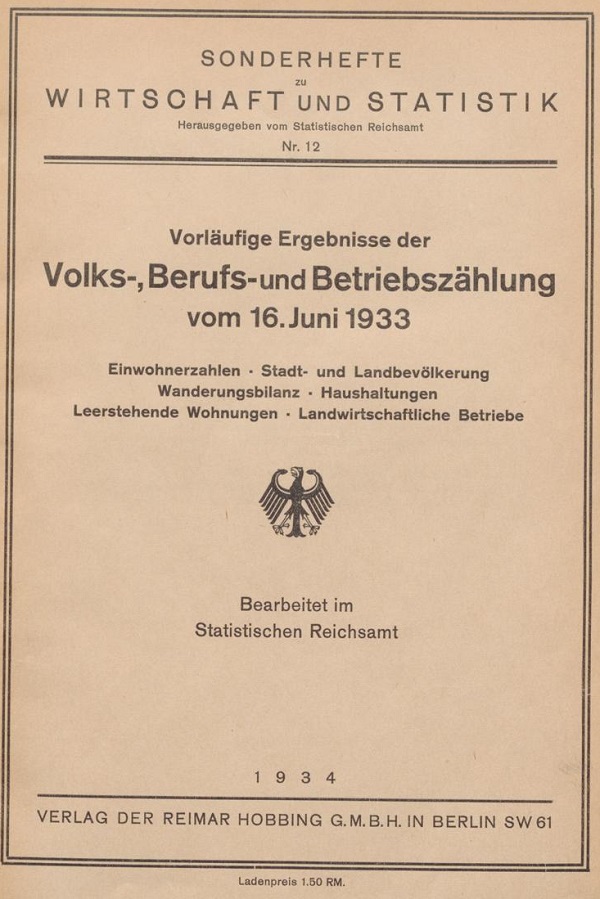

Unlängst hat die Univerrsitäts- und Landesbilbiothek Düsseldorf die vom Statistischen Reichsamt bearbeitete Publikation“ „Vorläufige Ergebnisse der Volks-, Berufs- und Betriebszählung vom 16. Juni 1933. Einwohnerzahlen, Stadt- u. Landbevölkerung, Wanderungsbilanz, Haushaltungen, leerstehende Wohnungen, landwirtschaftl. Betriebe“ (Berlin 1934) online gestellt.

Unlängst hat die Univerrsitäts- und Landesbilbiothek Düsseldorf die vom Statistischen Reichsamt bearbeitete Publikation“ „Vorläufige Ergebnisse der Volks-, Berufs- und Betriebszählung vom 16. Juni 1933. Einwohnerzahlen, Stadt- u. Landbevölkerung, Wanderungsbilanz, Haushaltungen, leerstehende Wohnungen, landwirtschaftl. Betriebe“ (Berlin 1934) online gestellt.

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt

Auf der

Auf der  Auf der

Auf der