Im vergangenen September berichtete siwiarchiv bereits über den Bürgerantrag, die Sichtbarbarkeit der Frauen im Siegener Stadtbild zu erhöhen. In seiner Sitzung am 17. März 2021 beschloss der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Siegen einstimmig:

„….Der durch den Rat der Universitätsstadt Siegen ins Leben gerufene Arbeitskreis „Aufarbeitung der historischen Hintergründe von Straßennamen in Siegen“ wird als geeignetes Medium angesehen, sich auch mit der Präsenz von Frauen im Siegener Stadtbild zu befassen.“

Diese Entscheidung wurde in den sozialen Medien und auf der Leserbriefseite der Siegener Zeitung kontrovers diskutiert.

Archiv der Kategorie: Persönlichkeiten

Video „Die Fürstengruft in Siegen. Historisches Denkmal in neuem Glanz“

Ein Film zum Abschluss der Restaurierungsarbeiten der Fürstengruft von Johann Moritz zu Nassau-Siegen.

Quellen- und Literatursammlung zur Lebensgeschichte Alfred Fissmers

Vorbemerkung

Die politische Diskussion um die Benennung eines Platzes nach Alfred Fissmer, (Ober-)Bürgermeister der Stadt Siegen von 1919 bis 1945, ist mittlerweile entschieden. Das große Manko, eine Zusammenstellung verfügbarer Quellen und Literatur zur Lebensgeschichte Fissmers, bleibt aber bestehen. Sowohl dem Rat der Stadt Siegen als auch dessen Kulturausschuss´ wurden biographische Skizzen vorgelegt, die ihre Quellen nicht benannten.

Anhand der seit 2018 anhaltenden Diskussion in sozialen Meiden wurde nun folgende Aufstellung von Literatur und Quellen erarbeitet. Sie zeigt vor allem das was fehlt: Recherchen in folgenden Archiven: Bundesarchiv (Militärarchiv, WASt), Geheimes Staatsarchiv Berlin (preuss. Ministerialüberlieferung), Landesarchiv Münster (Regierungspräsident Arnsberg, Oberpräsident Münster), Landesarchiv NRW, Abt. Rheinland, NWO [Ordensakte], Archiv des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Archiv des Landschaftsverbandes Rheinland Brw. Archivberatung 1, Nr. 382 (Berichte des Provinzialkonservators Prof. Dr. Franziskus Graf Wolff Metternich, enthält u. a. Berichte über Besichtigungen der Bergungsorte Niesen, Crottorf und Marienmünster sowie des Kunstschutzstollens in Siegen …., 1945), Stadtarchiv Siegen, Best. 347 / Nachlass Alfred Fissmer, Stadtarchiv Siegen, D Nr. 1182, (Festrede des Oberbürgermeisters Fißmer bei Oranier-Jubiläum zu Siegen 1933), Stadtarchiv Bochum, Universitätsarchiv Bonn, ….

Die Liste ist sicher unvollständig – vor allem was die Auswertung der lokalen Medien anbelangt, aber Literatur und Archivbestände sind sicherlich noch zu ergänzen. Dennoch bildet sie einen Ausgangspunkt für eine fundierte Lebensgeschichte Fissmers. Weiterlesen

Vor 70 Jahren: Interview mit Fritz Busch

Ein Radiointerview mit dem Siegener Dirigenten anlässlich seines ersten Auftritts in Deutschland nach 1933 in Köln am 15. Februar 1951. Gegeben wurde Verdis Maskenball mit dem WDR-Sinfonieorchester und dem WDR-Rundfunkchor.

Das Interview erwähnte Konzert in Hamburg ist ebenfalls dokumentiert.

„Zeitspuren“-Linktipp: Familie Jung und die Amalienhütte bei Laasphe

Das Forschungsprojekt zur Geschichte des 19. Jahrhunderts im Gebiet des Kreises Siegen-Wittgenstein veröffentlicht auf seiner Homepage auch repräsentative Quellen, wie z. B. diese Unterlagen zur Familie Jung und zur Amalienhütte bei Laasphe.

Kommentare, Meinungen, Informationen und Anregungen zu dieser Präsentation können Sie gerne hier abgeben.

Weitere Einträge auf siwiarchiv zum aktuellen „Zeitspuren“-Projekt finden sich unter diesem Link: https://www.siwiarchiv.de/tag/zeitspuren/.

Dipl.-Ing. Luise Seitz-Zauleck (1910 – 1988) – eine Einladung zum Weiterforschen

Hamburger Architektin mit Siegener Wurzel der frühen Architektinnen-Generation zwischen Nationalsozialsozialismuns und den ersten Nachkriegsjahre in Deutschland. Eine Zusammenstellung biographischer Information im Rahmen ein Praktikums im Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein.

– * 14.08.1910 Weidenau (Sieg) – gest. 11.10.1988 in Hamburg

– Geboren wurde sie als Charlotte Luise Zauleck als Tochter von Maria Theresia Elisabeth Zaudeck (geborene Spennemann) und dem evangelischen Pastor August Adolf Johannes Zauleck [(1877-1942), Pfarrer in Weidenau a.d.Sieg von 1907-1913]; Nichte(?) des Architekten Christian Zauleck (1885-1930)

– Schulzeit in Bochum, Wetter a.d.Ruhr und dem Abitur in Hagen

– 1929 ein halbes Jahr in England und Hannover.

– 1930 macht sie ein Praktikum im Bereich Maurern und Tischlern in Dortmund und Wetter a.d.Ruhr

– 1931-1936 Architekturstudium an der TH Berlin Weiterlesen

Einrichtung eines Arbeitskreis „Aufarbeitung der historischen Hintergründe von Straßennamen in Siegen“

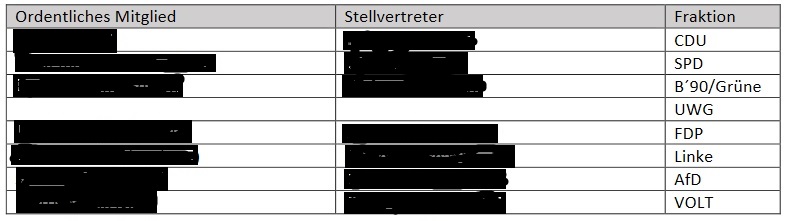

In der heutigen Sitzung des Rates der Stadt Siegen wird über die Einrichtung des Arbeitskreises über die Strassennamen entschieden werden. Aus der Vorlage gehen folgende Mitglieder hervor (S. 8):

[Anm.: Das Bild wurde am 12.7. ausgetauscht, nachdem es zu Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber Arbeitskreismitglieder gekommen ist]

Hilchenbach: Kranzniederlegung am Gedenkstein zur Judenverfolgung

Jährliche Kranzniederlegung am Gedenkstein am 28. Februar. Morgen jährt sich der Tag der Deportation von Elisabetha „Gerti“ Holländer und ihrem 10jährigen Sohn Lothar Holländer.

Kranzniederlegung Gedenkstein 2020

An diesem Jahrestag veranstaltete die Stadt Hilchenbach bisher eine Gedenkstunde, um an das schreckliche Schicksal der Hilchenbacher Jüdinnen und Juden, die Opfer der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland geworden sind, zu erinnern. Dazu wurde am Gedenkstein an der Ecke Marktplatz und Hilchenbacher Straße ein Kranz niedergelegt. Weiterlesen

Raimund Hellwig: Zur Diskussion um die Tafel‐Texte an der Fissmer‐Anlage

Ein Gastbeitrag.

Alfred Fissmer am 16. Oktober 1935. Standbild aus einem Film des Fotostudios H. Schmeck über den Einzug von Soldaten in die neue Garnisonsstadt Siegen (Quelle: KrA SIWI 4.1.5./104)

Die für die Tafel vorgesehene Kurzfassung des Textes enthält Thesen, die belegbedürftig sind und an einigen Stellen mündliche Überlieferungen, die ohne stützende, belastbare Quellen nicht ausreichen.

→ Auf Initiative Fissmers wurde Siegen durch die Ansiedlung mehrerer Kasernen zum Militärstandort.

Auf Siwiarchiv wurde bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass derzeit keine Quellen vorhanden sind, durch die Fissmer als „Anstifter“ des Kasernenprogramms für Siegen erkennbar ist. Dazu müsste man die im Bundesarchiv vielleicht noch erhaltenen Akten sichten. Tatsächlich war Siegen durch die Bahnverbindungen räumlich geradezu ein Idealstandort für Kasernen, deren Personal schnell zu verlegen war und deshalb durch die solitäre Lage für die Reichswehr als Standort unabweisbar. Fissmer hat jedoch die durchaus üppigen Investitionen des Reichs in den Kasernenbau für die Stadt als Konjunkturprogramm genutzt. Durch den Kasernenbau und die dadurch notwendigen Eingemeindungen wuchs die Gesamtfläche der Stadt von 1600 auf 2100 Hektar.

→Auch betrieb er ein umfangreiches Luftschutzprogramm zum Schutz der

Zivilbevölkerung. Weiterlesen

„Zeitspuren“-Linktipp: Umzug des Siegener Landrats Albert von Dörnberg in den kurländischen Flügel des Unteren Schlosses

Das Forschungsprojekt zur Geschichte des 19. Jahrhunderts im Gebiet des Kreises Siegen-Wittgenstein veröffentlicht auf seiner Homepage auch repräsentative Quellen, wie z. B. diese Materialien zum Umzug des Siegener Landrats Albert von Dörnberg in den kurländischen Flügel des Unteren Schlosses.

Kommentare, Meinungen, Informationen und Anregungen zu dieser Präsentation können Sie gerne hier abgeben.

Weitere Einträge auf siwiarchiv zum aktuellen „Zeitspuren“-Projekt finden sich unter diesem Link: https://www.siwiarchiv.de/tag/zeitspuren/.

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt