Biografische Skizze eines Heimat- und Familienforschers.[1] Oder: Warum ehrt(e) die Lothar-Irle-Straße in Siegen einen „bekennenden Antisemiten“[2]?

„ …. und dort feiert man seinen Nachbarn mit einem großen Denkmal, weil dessen Schandtaten verborgen blieben. ….“[3]

„Die Persönlichkeit Irles ist heute wegen seiner Nähe zum nationalsozialistischen Gedankengut nicht unumstritten.“[4] Oder hat dieses Thema nicht einen „fürchterlich langen Bart“? Dieser Eindruck drängt sich auf, wenn man einen Blick in die Publikationen der regionalen Zeitgeschichte wirft[5]. Der Tenor dieser fundierten Publikationen lässt keine Kontroverse erkennen, vielmehr betonen alle Autoren die besondere Nähe Irles zur nationalsozialistischen Ideologie. Die „Schandtaten“ blieben also nicht verborgen.

Warum sollte man sich dann noch einmal mit dem Leben und der „Memoria“[6] Irles auseinandersetzen? Nicht nur der allzu unbedarfte Umgang[7] mit Lothar Irle in den 2010er Jahren oder die seit 1975 immer noch bestehende Lothar-Irle-Straße[8] im Siegener Stadtteil Kaan-Marienborn, sondern auch das Fehlen einer den gesamten Lebenslauf Irles in den Blick nehmenden Biographie lassen es geboten erscheinen, dies hier zu tun.

Die Quellenlage für die Erarbeitung dieser Skizze ist problematisch. Eine zu erwartende Personalakte befindet sich nicht im einschlägigen Bestand des Landesarchivs NRW, Abt. Westfalen. Ihre Spur verliert sich in der Behördenkorrespondenz zur Berechnung des Besoldungsdienstalters von Dr. Lothar Irle.[9] Die Stadt- und Landesbibliothek Dortmund besitzt lediglich ein Widmungsschreiben Irles vom 29. September 1939.[10] Der persönliche Nachlass Irles ist vernichtet.[11] Die schon erwähnten Arbeiten über Irle fußten vor allem auf dessen Entnazifizierungsakten.[12] Die Skizze bezieht Archivalien des Berliner Bundesarchivs[13], Duisburger Landesarchivs[14], des Universitätsarchivs der Goethe-Universität Frankfurt/Main[15] und des Kreisarchivs Siegen-Wittgenstein[16] ein.

In sechs Abschnitten (Familie, Schule/Studium, Politik, Lehrer und Dozent für Lehrerbildung, Zweiter Weltkrieg, Nachkriegszeit) wird der Lebensweg Irles nachgezeichnet. Ein Fazit soll die noch zu erforschenden Fragen formulieren. Die abschließenden Quellen- und Literaturhinweise dienen ebenso wie die als Anhang beigefügte Zusammenstellung von Auszügen aus Publikationen Lothar Irles dem Einstieg in diese Recherchen. Weiterlesen →

Toller Erfolg für Prof. Dr. Reinhild Kreis vom Historischen Seminar der Universität Siegen: Sie ist in diesem Jahr Trägerin des Rita Süssmuth-Forschungspreises in der Kategorie „Forschung plus“. Das Land NRW würdigt mit der Auszeichnung exzellente Forschung mit Geschlechterbezug. Im Beisein der CDU-Politikerin und ehemaligen Bundestagspräsidentin Prof. Dr. Rita Süssmuth überreichte NRW-Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen den Preis jetzt in Düsseldorf. Er wird in zwei verschiedenen Kategorien vergeben: Die Kategorie „Forschung plus“ ist mit 50.000 Euro dotiert, die Kategorie „Impulse“ mit 25.000 Euro – sie geht in diesem Jahr an die Soziologin Dr. Barbara Umrath von der Technischen Hochschule Köln. Weiterlesen

Toller Erfolg für Prof. Dr. Reinhild Kreis vom Historischen Seminar der Universität Siegen: Sie ist in diesem Jahr Trägerin des Rita Süssmuth-Forschungspreises in der Kategorie „Forschung plus“. Das Land NRW würdigt mit der Auszeichnung exzellente Forschung mit Geschlechterbezug. Im Beisein der CDU-Politikerin und ehemaligen Bundestagspräsidentin Prof. Dr. Rita Süssmuth überreichte NRW-Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen den Preis jetzt in Düsseldorf. Er wird in zwei verschiedenen Kategorien vergeben: Die Kategorie „Forschung plus“ ist mit 50.000 Euro dotiert, die Kategorie „Impulse“ mit 25.000 Euro – sie geht in diesem Jahr an die Soziologin Dr. Barbara Umrath von der Technischen Hochschule Köln. Weiterlesen

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt

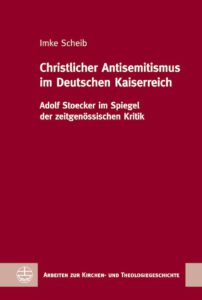

Adolf Stoecker im Spiegel der zeitgenössischen Kritik. Arbeiten zur Kirchen- und Theologiegeschichte, Band 57, 2021

Adolf Stoecker im Spiegel der zeitgenössischen Kritik. Arbeiten zur Kirchen- und Theologiegeschichte, Band 57, 2021