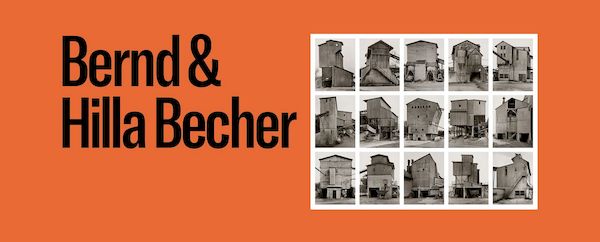

Hunderte Werke von Bernd und Hilla Becher aus der Photographischen Sammlung/

SK Stiftung Kultur, Köln, sind im Metropolitan Museum of Art in New York

umfangreich zu sehen.

Bis 6. November 2022 zeigt das renommierte amerikanische Museum in Zusammenarbeit mit dem Studio Bernd & Hilla Becher, Düsseldorf, und der

Photographischen Sammlung/SK Stiftung Kultur, Köln, eine Retrospektive des bedeutenden Künstlerpaars.

Bernd und Hilla Becher (1931–2007, 1934–2015) gehören zu den wichtigen Künstlerpersönlichkeiten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ihre Werke setzen seit

den 1960er-Jahren für die Photographie, Kunst und allgemein für die Auseinandersetzung mit unserer Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft entscheidende Impulse. Über 50 Jahre hat sich das Künstlerpaar dem Thema der industriellen Landschaft, den Funktionsbauten und Konstruktionen der Montanindustrie in Westeuropa und Nordamerika gewidmet. Sie erarbeiteten unzählige Schwarz-Weiß-Photographien, die sie mit ihren Großbildkameras von Fördertürmen, Hochöfen, Wasser- und Kühltürmen, Kohlebunkern, Gasbehältern, von Fachwerkhäusern, gesamten Industrieanlagen und -landschaftenaufnahmen. Die Photographien zeigen präzise zugleich analytische Ansichten und Einzelformen, die Bernd und Hilla Becher einer vergleichenden Analyse unterzogen. Sogenannte Typologien, Abwicklungen oder auch großformatige typologisch aufgefasste Einzelphotographien waren die Resultate ihrer Zusammenarbeit, die sie international ausstellten und in Monographien publizierten. Werke, die unter dem Begriff „Anonyme Skulpturen“ eine besondere Wertschätzung erhielten und hochkarätig ausgezeichnet wurden. Weiterlesen →

Ein Bericht von Jürgen Wenke zur Stolperstein-Verlegung in Wismar

Ein Bericht von Jürgen Wenke zur Stolperstein-Verlegung in Wismar

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt