Eine fürstliche Witwe, ihre mutmaßliche Schwangerschaft und große Ungewissheit in Nassau-Siegen 1735

Im Blog der Historischen Kommission erschien dieser Beitrag – quasi als Ergänzung des vor 3 Jahren hier stattgefundenen Vortrags.

Archiv der Kategorie: Persönlichkeiten

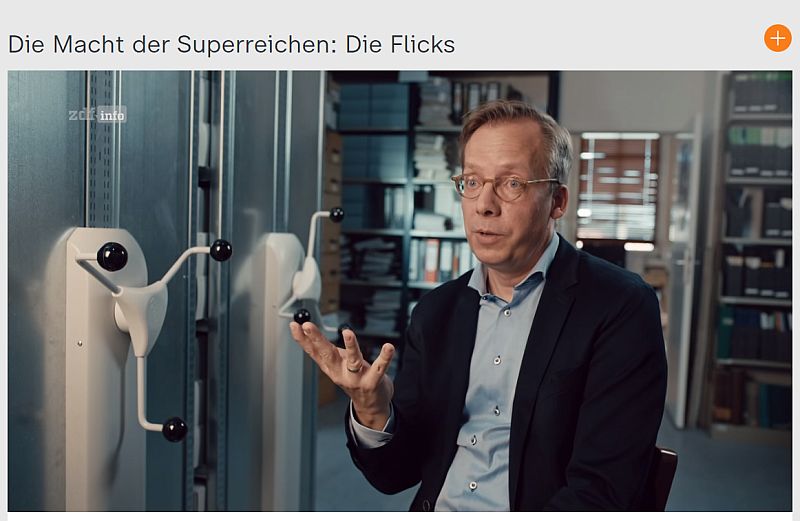

Flick im Fernsehen – Die Macht der Superreichen (ZDF)

Link zur Sendung in der ZDF-Mediathek (Video verfügbar bis 10.09.2024)

Flick-Experte und Wirtschaftshistoriker Prof. Schanetzky im Interview im Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchiv

“ …. Die Interviews des Wirtschaftshistorikers Prof. Dr. Tim Schanetzky (Bayreuth) wurden im Wirtschaftsarchiv gefilmt, just neben dem Forschungsarchiv Flick, dass 2004 bis 2008 an der Friedrich-Schiller-Universität Jena begleitend zum „Flick-Projekt aufgebaut wurde. In diesem Projekt unter der Leitung von Prof. Dr. Norbert Frei erstellten vier Historiker – darunter Prof. Schanetzky – die Studie „Flick: Der Konzern, die Familie, die Macht“. Weiterlesen

Literaturhinweis: F.W. Althaus: Der Sheriff von Fredericksburg – ein historischer Roman (2020)

„Es kam ihm so vor, als würde dieser Tag etwas verändern. Als Ludwig aufwachte, hörte er schon wieder diese vertrauten Explosionen in der Ferne. Er wusste, dass die Pulverfabrik in Erndtebrück, ganz nahe im Edertal gelegen, Versuche durchführte. Sie stellte Schießpulver her und fast jede Woche zündeten die Arbeiter in einem Steinbruch kleinere Mengen, um zu sehen, ob das Pulver wirkungsvoll genug war. Das kannte er schon seit er ein Kind war, denn sein Vater Nikolaus war der Besitzer der Pulvermühle und hatte andere Vorstellungen davon, wie sein Sohn als Jüngstes von acht Kindern sein Leben verbringen soll. Ihm wäre es am liebsten, wenn Ludwig einmal die Pulvermühle übernehmen, oder zumindest tatkräftig darin mitarbeiten würde. Doch danach sehnte sich Ludwig nicht. Was werden sollte, wusste er auch nicht, einen Plan gab es nicht.“Dieser Tag, aber, veränderte Ludwig Martins Leben für immer und grundlegend. Er trat eine Reise an, die Überraschungen bereit hielt…Dies ist die Geschichte von Ludwig Martin, dem Erndtebrücker Jungen, der der erste Sheriff von Fredericksburg, Texas, USA, wurde. Sie beginnt 23 Jahre nach Ludwigs Geburt im Jahr 1844. Dieser Roman orientiert sich an vorhandenen, biographischen Daten.“

„Es kam ihm so vor, als würde dieser Tag etwas verändern. Als Ludwig aufwachte, hörte er schon wieder diese vertrauten Explosionen in der Ferne. Er wusste, dass die Pulverfabrik in Erndtebrück, ganz nahe im Edertal gelegen, Versuche durchführte. Sie stellte Schießpulver her und fast jede Woche zündeten die Arbeiter in einem Steinbruch kleinere Mengen, um zu sehen, ob das Pulver wirkungsvoll genug war. Das kannte er schon seit er ein Kind war, denn sein Vater Nikolaus war der Besitzer der Pulvermühle und hatte andere Vorstellungen davon, wie sein Sohn als Jüngstes von acht Kindern sein Leben verbringen soll. Ihm wäre es am liebsten, wenn Ludwig einmal die Pulvermühle übernehmen, oder zumindest tatkräftig darin mitarbeiten würde. Doch danach sehnte sich Ludwig nicht. Was werden sollte, wusste er auch nicht, einen Plan gab es nicht.“Dieser Tag, aber, veränderte Ludwig Martins Leben für immer und grundlegend. Er trat eine Reise an, die Überraschungen bereit hielt…Dies ist die Geschichte von Ludwig Martin, dem Erndtebrücker Jungen, der der erste Sheriff von Fredericksburg, Texas, USA, wurde. Sie beginnt 23 Jahre nach Ludwigs Geburt im Jahr 1844. Dieser Roman orientiert sich an vorhandenen, biographischen Daten.“

- ISBN-13 : 979-8667075509

s. a. Andreas Saßmannshausen: Von Wittgenstein nach Texas – der erste Sheriff kam aus Erndtebrück, in: Wittgenstein, Jg. 97 (2009), Bd. 73, Heft 4, S. 132–137

Stadtrundgang »Stolpersteine auf der Hammerhütte«

In Zusammenarbeit mit Aktives Museum Südwestfalen e. V.

So., 25.09.2022, 15:00 – 17:00 Uhr, Treffpunkt: Effertsufer 104, 57072 Siegen, Kursgebühr: 5,00 €, Peer Ball

Die Führung folgt den Orten, an denen im Viertel rund um die Siegerlandhalle »Stolpersteine« verlegt wurden. Im Mittelpunkt steht das Erinnern an Biografien von Holocaust-Opfern aus der Mitte der Siegener Bevölkerung. Die Lebensläufe werden ergänzt mit Informationen zur Geschichte des jüdischen Lebens im Siegerland und des Stadtviertels Hammerhütte.

Bitte parken Sie nicht auf dem Privatparkplatz der Gaststätte »Zur Hammerhütte«.

Anmeldung erforderlich! (Teilnehmer*innenzahl begrenzt)

Telefon 0271 404-3000, E-Mail vhs@siegen.de oder persönlich.

Quelle: VHS, Programm

Wittgenstein Heft I/2022 erschienen

Inhalt:

Erika Birkelbach: Wittgensteins Wald-Wunder

Wolfram Martin: Vogel des Jahres 2022: Der Wiedenhopf in Wittgenstein

Sigrid Weber-Krafft: Zur Geschichte des Hauses Stolz in Bad Laasphe

Hans Friedrich Petry: Siedlung Odeborn mit der Odebornskirche – Städtischer Friedhof – Ehrenhain

Dieter Bald: Richard Winckel – ein Leben für die Kunst

Friedrich Opes: Der Nachlass des Heinrich Benfer aus Langewiese

Peter Schneider: Das Magdalenenhochwasser von 1342

Stefan Vomhof: Wittgenstein in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts

Schriftleitung: Hinweis auf internationale Tagung zum Berleburger Pietismus in Gotha

Andreas Krüger: Ergänzung: Bibliografisches zu Wittgenstein

Wöfram Martin: In Wittgenstein angekommen: Der Silberreiher

Vortrag: “ …und ob wir nit Erbin hetten unser Tochte erbn dieselben burg hademar hobe und gut entphan und halden

– Graf Johann I. von Nassau und der Hadamarer Erbfolgestreit“.

Vortragsreihe „Siegener Forum – Vorträge und Diskussionen nicht nur zur regionalen Geschichte“

Do., 22.09.2022, 18:30 – 20:00 Uhr, Referent: M.A. Oliver Teufer (Siegen), Siegerlandhalle, Eintrachtsaal, Siegen

Das Wappen der Grafen zu Nassau (15. Jahrhundert) aus dem Scheiblerschen Wappenbuch. Vorlage: O. Teufer

Mit der Gestalt Johanns I. von Nassau (1339-1416), Herr von Dillenburg und Siegen verbindet sich nicht nur die längste Regentschaftszeit des nassauischen Grafengeschlechtes sondern ebenso eine Zeit territorialer Expansion. Vor diesem Hintergrund sind die Geschehnisse um das Erbe der Grafen von Nassau-Hadamar zu betrachten. Geführt zwischen Graf Johann und Ruprecht VII. von Nassau-Sonnenberg stellt dieser gleichzeitig den einzigen gewaltsamen Konflikt zwischen der ottonischen und walramischen Linie des Hauses Nassau dar. Der Vortrag beleuchtet die Rechtsansprüche der verschiedenen Akteure am Erbe der Hadamarer Grafen wie die von den einzelnen Parteien gewählten Mittel und Wege zur Durchsetzung der eigenen Ansprüche. Unter letztgenanntem Aspekt ist die immense Bedeutung der Waffenschmieden des Siegerlandes zu nennen, die Aufstellung und Unterhaltung der zum Einsatz gebrachten Streitmacht auf nassau-ottonischer Seite erst möglich machten.

Quelle: VHS Siegen, Programm

Literaturhinweis: „Lorenz Jaeger als Seelsorger“

„Die bewegte Biographie des Paderborner Erzbischofs Lorenz Kardinal Jaeger (1892–1975) wird unter Verwendung seines neu erschlossenen Nachlasses in einem interdisziplinären Forschungsprojekt anhand von Themenschwerpunkten erarbeitet.

„Die bewegte Biographie des Paderborner Erzbischofs Lorenz Kardinal Jaeger (1892–1975) wird unter Verwendung seines neu erschlossenen Nachlasses in einem interdisziplinären Forschungsprojekt anhand von Themenschwerpunkten erarbeitet.

Im Mittelpunkt des 4. Bandes steht Jaegers Wirken in verschiedenen Bereichen der Seelsorge in seiner über 30-jährigen Amtszeit. Den Erzbischof forderten in der Nachkriegszeit materielle Not in seinem Bistum und bei den heimatvertriebenen Katholiken aus den deutschen Ostgebieten heraus, er wurde aber auch mit seelischer Not von Priestern und Laien konfrontiert, nicht zuletzt in bis heute nachwirkenden Missbrauchsfällen. Einer überwiegend positiven Einstellungen gegenüber Ordensgemeinschaften und Sorge um den Priester- und Ordensnachwuchs stand bei ihm eine eher ambivalente Haltungen zu geistlichen Gruppen, Laien im pastoralen Dienst, zum Laienengagement und zu kirchlicher Bildungsarbeit gegenüber.“

Quelle: Verlagswerbung

Fachtagung „Lorenz Kardinal Jaeger als Person“

Abschluss des Forschungsprojekts der Kommission für Kirchliche Zeitgeschichte. Ein Beitrag von Michael Bodin

Die Mitwirkenden der fünften und abschließenden Tagung im Forschungsprojekt zu Lorenz Kardinal Jaeger (v.l.): Prof. Dr. Dominik Burkard, Dr. Gisela Fleckenstein, Dr. Markus Leniger, Prof. Dr. Barbara Stambolis, Prof. Dr. Nicole Priesching, Wilhelm Grabe, Msgr. Dr. Michael Bredeck. Foto: Michael Bodin / Erzbistum Paderborn © Foto: Michael Bodin / Erzbistum Paderborn

Mehr als drei Jahrzehnte – von 1941 bis 1973 – war Lorenz Kardinal Jaeger Erzbischof von Paderborn. Für die Kirchenhistorikerin Prof. Dr. Nicole Priesching (Universität Paderborn) war Kardinal Jaeger „eine der prägendsten Gestalten des deutschen Katholizismus“. Am Donnerstag begann in der Katholischen Akademie Schwerte die fünfte und letzte Fachtagung eines fünfjährigen Forschungsprojektes der Kommission für Kirchliche Zeitgeschichte im Erzbistum Paderborn zum Nachlass von Lorenz Kardinal Jaeger.

Noch bis Samstag beschäftigen sich 30 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in mehreren Fachvorträgen mit dem Thema „Lorenz Kardinal Jaeger als Person“. Den Hintergrund der Forschungen bildet eine systematische Auswertung des mehr als 70 Regalmeter umfassenden Nachlasses von Kardinal Jaeger. Auf fünf wissenschaftlichen Tagungen und in bisher vier Buchveröffentlichungen wurden die Ergebnisse der wissenschaftlichen Auswertungen zusammengetragen und diskutiert. Der fünfte Band erscheint im nächsten Jahr. Weiterlesen

„Festgeklebt an “Der Bethlehemitische Kindermord”. Widerstand gegen todbringenden Regierungskurs“

Geschichte als Waffe oder Mißbrauch von Kunstgeschichte?

Peter Paul Rubens, “Der Bethlehemitische Kindermord”, Alte Pinakothek, München, Public domain, via Wikimedia Commons

„Zum vierten Mal in dieser Woche kleben sich zwei Unterstützer:innen der Letzten Generation an ein weltberühmtes Gemälde, um friedlichen Widerstand gegen den zerstörerischen Kurs der Regierung zu leisten. Dieses Mal an „Der Bethlehemitische Kindermord” des flämischen Künstlers Paul Peter Rubens.

Das 400 Jahre alte Gemälde stellt wohl eine der grausamsten Szenen dar, die damals vorstellbar waren: Kleinkinder werden ihren Müttern entrissen und von den gnadenlosen Schergen des Königs Herodes blutig ermordet.

Die heraufziehende Klimakatastrophe trifft den Menschen elementar – sei es, dass Schlammfluten ihn rasch ersticken oder Missernten ihn langsam und still verhungern lassen. Kipppunkte der Zivilisation können vorher schon zu Krieg und Chaos führen, vor dem nichts sicher ist, auch nicht dieses Gemälde. Weiterlesen

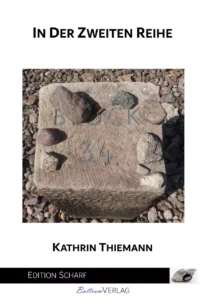

Lesung: Kathrin Thiemann, „In der zweiten Reihe“.

Ein Roman über das Leben der Pfarrfrau an Walter Thiemanns Seite.

Ein Roman über das Leben der Pfarrfrau an Walter Thiemanns Seite.

Siegen, Nikolaikirche am Mittwoch, den 31.8., um 16 Uhr.

„Als Kathrin Thiemann 2019 das ehemalige Konzentrationslager Buchenwald besucht, findet sie dort einen Stein mit der Aufschrift „Block 34“. Mehr ist nicht geblieben von der Baracke, in der ihr Großvater interniert war. Als Pfarrer hatte er sich mit persönlichen Worten und Taten der nationalsozialistischen Diktatur widersetzt und war dafür mit Zuchthaus und Lagerhaft mit unbestimmter Dauer bestraft worden. Erst ein erfolgreiches Gnadengesuch, betrieben von seiner Ehefrau und engen Freunden, konnte ihn retten. Er kam heim zu seiner Familie, wo seine Frau kurz vor der Geburt des achten Kindes stand. Eine Heldengeschichte?

Für Kathrin Thiemann stellte sich eine andere Frage: „Wie ist es eigentlich meiner Oma ergangen?“ Der Roman erzählt eine Frauengeschichte in finsteren Zeiten – er ist das Porträt einer Frau, die heutigen Frauen vielleicht fern ist in ihrer Demut und Ergebenheit. Gleichzeitig folgt man ihrem inneren Ringen um diese Rolle, erlebt ihre Stärke im Existenzkampf und ist berührt von ihrem beharrlichen Ringen um kleine Freiräume: Mit dem Sammeln von Briefmarken, mit Lesen und Schreiben oder dem Betrachten von Kunstpostkarten taucht Helene in innere, freiere Räume. Eine Geschichte aus einem widerständigen Leben, das sich der herrschenden Nazi-Diktatur entzog und auf tiefen christlichen Glaubensfundamenten beruhte.“

Quelle: Kirchenkreis Siegen, Veranstaltungen

s. a. https://www.siwiarchiv.de/lesung-in-der-zweiten-reihe-mit-kathrin-thiemann/

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt