Friedensaktivist, „Hausjurist“ des Flick-Konzerns und Namensgeber einer Strasse in Siegen

Im Abschlussbericht des Siegener Arbeitskreises Strassenumbenennugen ist Frey wohl in die Kategorie der Unbelasteten einsortiert worden. Dies ist bedauerlich: Denn eine intensivere Beschäftigung wäre nicht nur möglich, sondern auch interessant geworden. Nachfolgend wurden die leicht ermittelbaren biographischen Angaben zusammengestellt, ergänzt mit Literatur und Quellenangaben, die zu einer weiteren Beschäftigung mit Frey einladen. Die Auswertung der lokalen Presse liefert Erkenntnisse zur Tätigkeit Freys als Anwalt wie auch als Kommunalpolitiker, wie stichprobenartiges Suchen im NRW-Zeitungsportal ergab.

Geb. 1871[1]

Vater: Rektor Julius Frey (gest. 1913)[2]

Abitur in Dortmund[3]

Jurastudium in Straßburg und Bonn[4]

1898[5]/1899[6] Rechtsanwalt in Siegen mit Justizrat Bigge Weiterlesen

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt

Ein Gemälde des flämischen Malers Rubens, das lange Zeit unauffindbar war, soll beim Londoner Auktionshaus Sotheby’s versteigert werden. Geschätzt wird, dass das Werk, das den christlichen Märtyrer St. Sebastian mit Engeln darstellt, bei der Versteigerung am 6. Juli für bis zu sechs Millionen Pfund (rund sieben Mio. Euro) den Besitzer wechseln könnte. Das Gemälde war zuletzt 1730 in einer Inventarliste aufgetaucht. Als es 1963 wiederentdeckt wurde, schrieb man es zuerst dem französischen Maler

Ein Gemälde des flämischen Malers Rubens, das lange Zeit unauffindbar war, soll beim Londoner Auktionshaus Sotheby’s versteigert werden. Geschätzt wird, dass das Werk, das den christlichen Märtyrer St. Sebastian mit Engeln darstellt, bei der Versteigerung am 6. Juli für bis zu sechs Millionen Pfund (rund sieben Mio. Euro) den Besitzer wechseln könnte. Das Gemälde war zuletzt 1730 in einer Inventarliste aufgetaucht. Als es 1963 wiederentdeckt wurde, schrieb man es zuerst dem französischen Maler

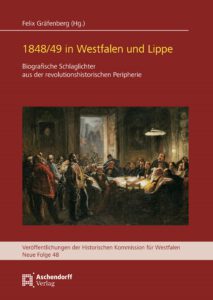

Zum 175. Jubiläum der Revolution 1848 bringt die Historische Kommission für Westfalen im Sommer ein neues Buch heraus:

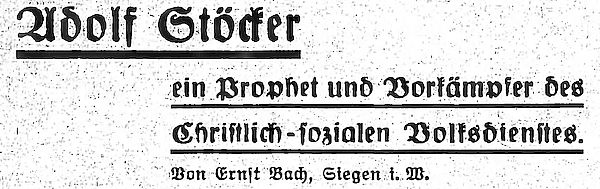

Zum 175. Jubiläum der Revolution 1848 bringt die Historische Kommission für Westfalen im Sommer ein neues Buch heraus: Am 3. Mai erschien in der Siegener Zeitung der Artikel „Ernst Bach – Ein Kämpfer für das freie Wort“. Ein Beitrag, der gleich zwei Fragen aufwirft, inwieweit kann man Ernst Bach aufgrund eines Zeitungsartikels aus dem Jahr 1952 zu einem Kämpfer für die Pressefreiheit hochstilisieren, wenn von Bach unkommentierte Aussagen Stoeckers zu dessen Gegnerschaft gegenüber die „jüdischen“ Presse eine Differenzierung erforderlich erscheinen lassen? Und: warum liegt noch keine ausführliche Biographie über Ernst Bach vor?

Am 3. Mai erschien in der Siegener Zeitung der Artikel „Ernst Bach – Ein Kämpfer für das freie Wort“. Ein Beitrag, der gleich zwei Fragen aufwirft, inwieweit kann man Ernst Bach aufgrund eines Zeitungsartikels aus dem Jahr 1952 zu einem Kämpfer für die Pressefreiheit hochstilisieren, wenn von Bach unkommentierte Aussagen Stoeckers zu dessen Gegnerschaft gegenüber die „jüdischen“ Presse eine Differenzierung erforderlich erscheinen lassen? Und: warum liegt noch keine ausführliche Biographie über Ernst Bach vor?

Vor gut zwei Jahren fand eine

Vor gut zwei Jahren fand eine