Soldaten des Einsatzführungsbereiches 2 aus Erndtebrück und Reservisten der Kreisgruppe Südwestfalen beim gemeinsamen Kriegsgräbereinsatz in Bukarest

Umfangreiche Arbeiten sind von den Freiwilligen zu bewältigen. © Erhard Lauber

Freiwillige Soldaten des Einsatzführungsbereiches 2 und Reservisten der Kreisgruppe Südwestfalen des Verbandes der Reservisten führten kürzlich in Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge einen Pflegeeinsatz auf dem deutschen Soldatenfriedhof „Pro Patria“ in Bukarest durch.

Letzte Ruhestätte für über 5500 deutsche Kriegstote aus zwei Weltkriegen

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt

Inhalt:

Inhalt:

„Der

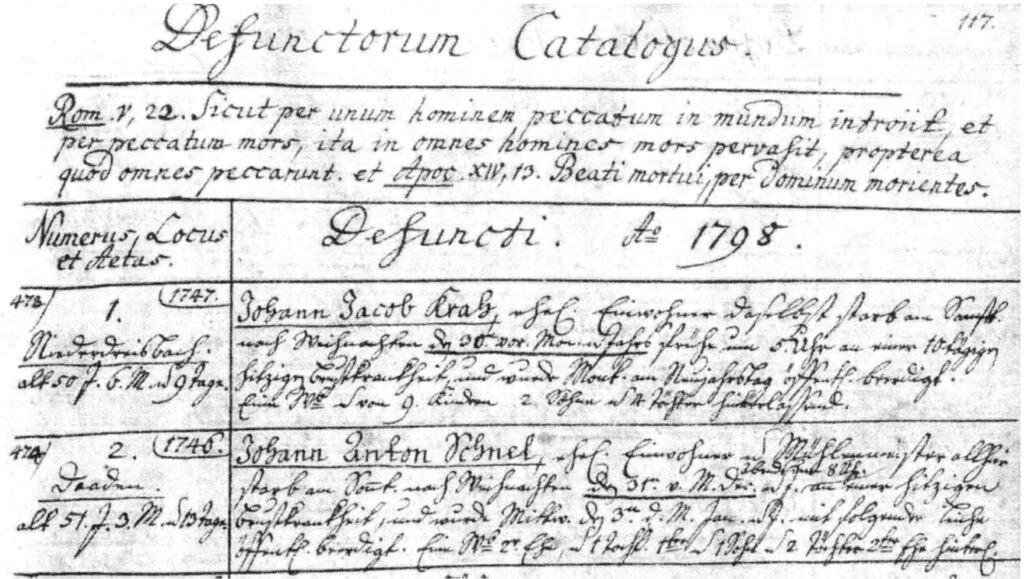

„Der  Alte Kirchenbücher sind für Familien- und Heimatforscher die Hauptquelle für Ihre Forschungen. Kirchenbücher oder Kopien davon sind bei den einzelnen Kirchengemeinden einsehbar, teilweise werden die Originale in den Kirchenarchiven von Boppard oder für den ehemalig nassauischen Bereich im Archiv in Darmstadt aufbewahrt. Weitere Auszüge stehen in verschiedenen Landesarchiven wie Koblenz, Wiesbaden oder Detmold zur Einsicht zur Verfügung oder sind sogar im Internet digital abrufbar. Wiederum andere Original-Kirchenbücher liegen, teilweise unter ungünstigen Aufbewahrungsbedingungen, noch in den Archiven ver-schiedener Kirchengemeinden und können dort eingesehen werden.

Alte Kirchenbücher sind für Familien- und Heimatforscher die Hauptquelle für Ihre Forschungen. Kirchenbücher oder Kopien davon sind bei den einzelnen Kirchengemeinden einsehbar, teilweise werden die Originale in den Kirchenarchiven von Boppard oder für den ehemalig nassauischen Bereich im Archiv in Darmstadt aufbewahrt. Weitere Auszüge stehen in verschiedenen Landesarchiven wie Koblenz, Wiesbaden oder Detmold zur Einsicht zur Verfügung oder sind sogar im Internet digital abrufbar. Wiederum andere Original-Kirchenbücher liegen, teilweise unter ungünstigen Aufbewahrungsbedingungen, noch in den Archiven ver-schiedener Kirchengemeinden und können dort eingesehen werden. Inhaltsverzeichnis

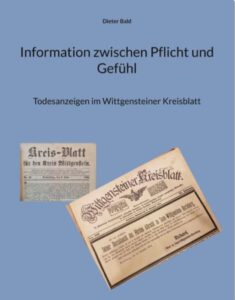

Inhaltsverzeichnis „Im Jahre 1852, also vor 170 Jahren, erschien die erste Zeitung im Kreis Wittgenstein. Dieter Bald aus Bad Berleburg nahm dieses Jubiläum zum Anlass, eine etwas ungewöhnliche Arbeit zu publizieren, die sich mit der Bekanntgabe von Todesfällen im Wittgensteiner Kreisblatt beschäftigt.

„Im Jahre 1852, also vor 170 Jahren, erschien die erste Zeitung im Kreis Wittgenstein. Dieter Bald aus Bad Berleburg nahm dieses Jubiläum zum Anlass, eine etwas ungewöhnliche Arbeit zu publizieren, die sich mit der Bekanntgabe von Todesfällen im Wittgensteiner Kreisblatt beschäftigt.