Jährliche Kranzniederlegung am Gedenkstein am 28. Februar zum Gedenken an die ermordeten jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Hilchenbach

Am 28. Februar jährt sich der Tag der Deportation von Elisabetha „Gerti“ Holländer und ihrem 10jährigen Sohn Lothar Holländer.

An diesem Jahrestag veranstaltet die Stadt Hilchenbach eine Gedenkstunde, um an das schreckliche Schicksal der Hilchenbacher Jüdinnen und Juden, die Opfer der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland geworden sind, zu erinnern. Am Gedenkstein an der Ecke Marktplatz und Hilchenbacher Straße wird dabei ein Kranz niedergelegt.

Der Stadt Hilchenbach ist es ein besonderes Anliegen, die Erinnerungen aufrecht zu halten, aber auch gemeinsam ein Zeichen gegen Antisemitismus zu setzen. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zur Gedenkfeier am Gedenkstein zur Judenverfolgung unterhalb der evangelischen Kirche in Hilchenbach am 28. Februar um 11:00 Uhr eingeladen.

Im Jahr 2013, genauer am 4. Juli, wurde der Gedenkstein zur Erinnerung an die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Opfer der nationalsozialistischen Diktatur wurden, aufgestellt.

Mit einem Mahnmal im Blickpunkt der Öffentlichkeit, in der Nähe des Marktplatzes, soll die Erinnerung „lebendig“ gehalten werden.

Archiv der Kategorie: Archivpädagogik/Bildungsarbeit

26. Wilnsdorfer Bergbau- und Mineralienbörse

22. Februar 2026, 11 bis 17 Uhr, Festhalle Wilnsdorf

Sonderausstellung „Sprengstoff im Bergbau“

Vortrag: Die Edertalbahn. Eine schon fast vergessene Verbindung

Von Karl-Heinz Bender und Reimund Neufeld

Donnerstag, 19. Februar 2026, Beginn: 19:00 Uhr

Stadtbücherei Bad Berleburg, Dritter Ort – Bücherei der Zukunft, Poststraße 42, 57319 Bad Berleburg

Eintritt: 3,00 €

Mit dem Zug in die Vergangenheit: Karl Heinz Bender und Reimund Neufeld nehmen ihre Zuhörenden im Vortrag „Die Edertalbahn“ mit ins 19. Jahrhundert und lassen sie in die Geschichte der Edertalbahn eintauchen. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 19.02.2026, um 19 Uhr im „Dritten Ort – Bücherei der Zukunft“ in Bad Berleburg statt. Bereits 1861 gab es Pläne für eine Bahnstrecke durch Wittgenstein. Ab 1911 rollte schließlich die Edertalbahn über die Gleise. 70 Jahre später erfolgte die vollständige Einstellung und kurze Zeit später der Rückbau der Strecke. Heute führt der Ederradweg in großen Teilen über die ehemalige Bahnstrecke. In vielen Bildern erzählen Karl Heinz Bender und Reimund Neufeld wie die Bahnstrecke die Landschaft prägte. Der Vortrag ist eine Kooperationsveranstaltung mit dem Wittgensteiner Heimatverein.

Quelle: Stadt Bad Berleburg, Neuigkeit, 6.2.2026

s.a: Weiterlesen

Ausstellung: „25 Jahre, 25 Werke. Die Sammlungen des MGKSiegen“

bis zum 14.6.26

Das Museum für Gegenwartskunst Siegen wurde am 6. Mai 2001 eröffnet und feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Seit einem Vierteljahrhundert bietet das Museum mit seinen Sammlungen, seinem Ausstellungsprogramm und den vielfältigen Bildungsangeboten seinen Besucher*innen stets neue Perspektiven auf die Gegenwartskunst und ihre Geschichte. Weiterlesen

Vortrag: Der Elsoffer Bauernaufstand von 1725

Ein Kampf um Recht und Macht. Von Georg Braun

Donnerstag, 12. Februar 2026 Beginn: 19:00 Uhr

Stadtbücherei Bad Berleburg, Dritter Ort – Bücherei der Zukunft, Poststraße 42, 57319 Bad Berleburg

Eintritt: 3,00 €

Eine Zeitreise 300 Jahre zurück in die Vergangenheit: 1725 sind die Elsoffer Bauern nicht mehr bereit, die hohen Belastungen durch Frondienste und Abgaben hinzunehmen. Es kommt zu einem blutigen Aufstand, der nicht folgenlos für Elsoff bleibt. Georg Braun beleuchtet in seinem Vortrag „Der Elsoffer Bauernaufstand von 1725 – Ein Kampf um Recht und Macht“ am Mittwoch, 19.11.2025, auch die Situation Wittgensteins in den Jahren 1690 bis 1725. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im „Dritten Ort – Bücherei der Zukunft“ in Bad Berleburg. Ein besonderes Augenmerk richtet Georg Braun auf die Rolle des Reichskammergerichts und auf Graf August David, Mitregent auf Schloss Laasphe 1719. Der Vortrag findet in Kooperation mit dem Wittgensteiner Heimatverein und dem Elsoffer Heimatverein im Rahmen der Reihe „Wittgenstein historisch“ statt.

Literatur: Weiterlesen

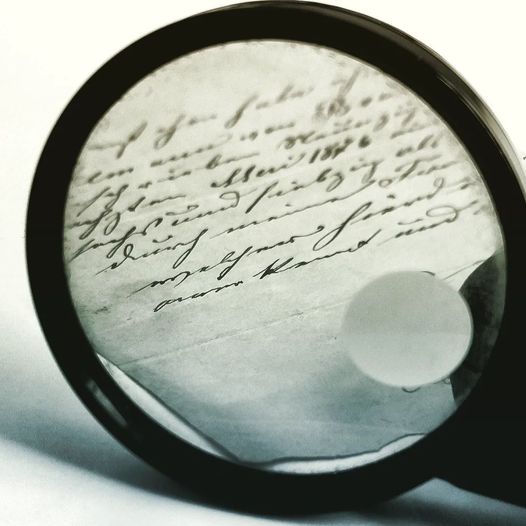

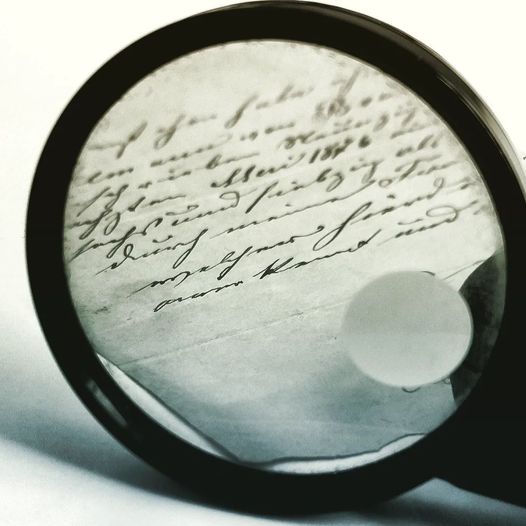

VHS-Kurs: Lesen alter Handschriften – Teil 6

ab Mo., 11.02.2026, 19:00 – 20:30 Uhr, 9 Vormittage

Alte Schule Diedenshausen, Johannes.-Althusius-Str. 5, 57319 Bad Berleburg

Klaus Homrighausen, 54,00 €

Wer hat nicht schon einmal auf dem Dachboden oder in Schubladen alte Poesiealben, handschriftliche Kochrezepte oder Briefe gefunden, die er nicht entziffern konnte? Das lernen und üben wir in diesem Kurs. Er vermittelt Kenntnisse in der Sütterlin-Handschrift und deutschen Kurrentschrift. Schriftbeispiele sind Auszüge aus Kirchenbüchern, Prozessen und anderen Gerichtsverfahren, historische Dokumente wie Verträge, Testamente, Urkunden oder auch handschriftliche Tagebücher. Dabei werden auch geschichtliche Hintergründe beleuchtet. Wenn es um Ortsgeschichte geht, sind oft auch Einblicke in die eigene Familiengeschichte möglich.

Quelle: VHS Siegen-Wittgenstein, Kursinfo

„Opa war kein Nazi!?“

Rechercheworkshop zur Familiengeschichte im Nationalsozialismus

Mit Dr. Johannes Spohr

1,5 tägiger Workshop

Do. 19.02.2026, 16:30-19:30Uhr, Treffpunkt Stadtarchiv Siegen

Fr. 20.02.2026, 10-17 Uhr, Raum wird noch bekannt gegeben

Die Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte in der Zeit der Nationalsozialismus ist ein aktuelles Thema, mit dem sich verschiedene Institutionen auseinandersetzen und dazu Workshops und Fortbildungen anbieten, da diese eigene Geschichte oftmals unbekannt ist, Dinge nicht erzählt oder erfragt wurden. Heutige Generationen hinterfragen dagegen die offizielle Erzählung der eigenen Familie und deren handeln im Nationalsozialismus, möchten mehr dazu erfahren oder Antworten erhalten. Gleichzeitig kann das Wissen um die eigene Familiengeschichte auch bestärkend sein für die Verantwortung in einer demokratischen Gesellschaft.

Doch wie gelange ich an welche Informationen? Und wie sind die Ergebnisse zu verstehen? Diesen Fragen können die Teilnehmer*innen sich im Workshop mit professioneller Anleitung und Unterstützung widmen. Der Historiker Johannes Spohr leitet durch den Tag, liefert Grundlagen, Anregungen und Tipps und geht auf individuelle Fragen zur Recherche ein. Zudem soll eine örtliche Gedenkstätte und ein Archiv besucht werden um zum einen mehr über die lokale NS-Geschichte zu erfahren und wie die Arbeit eines Archivs aussieht. Weiterlesen

VHS-Kurs: Lesen alter Handschriften – Teil 12

ab Mo., 09.02.2026, 09:30 – 11:00 Uhr, 9 Vormittage

Alte Schule Diedenshausen, Johannes.-Althusius-Str. 5, 57319 Bad Berleburg

Klaus Homrighausen, 54,00 €

Für Fortgeschrittene, aber auch für Seiteneinsteiger möglich.

Neben dem üblichen Entziffern der alten Schriftbeispiele geht es auch um Abkürzungen – über 10.000 sind bekannt -, um Wortendungssymbole und auch die Entwicklung von Wortbedeutungen.

Die Textbeispiele aus den beiden Wittgensteiner Archiven, hiesigen Kirchenbüchern und privaten Dokumentationen, so dass außer der Pflege der eigentlichen Lesekompetenz auch tiefere Einblicke in die heimische Geschichte und geschichtliche Zusammenhänge möglich sind, was wiederum einen Beitrag dazu leisten kann, die eigene Familienforschung voranzutreiben.

Quelle:: VHS Siegen-Wittgenstein, Kursinfo

Video: Peter Paul Rubens – Das Große Jüngste Gericht

#Kunstminute in der Alte Pinakothek in München:

s. a.

– Seite „Das Große Jüngste Gericht“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 27. März 2025, 11:39 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Das_Gro%C3%9Fe_J%C3%BCngste_Gericht&oldid=254591522 (Abgerufen: 30. Januar 2026, 11:59 UTC)

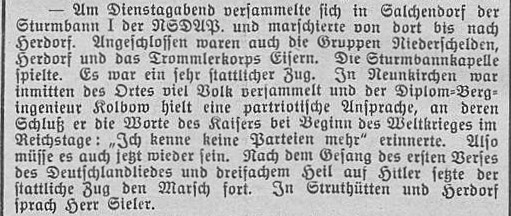

Heute vor 93 Jahren: Machtübergabe im südlichen Siegerland

Quelle: Hellerthaler Zeitung, 4. Februar 1933

Literatur:

Dieter Pfau: Christenkreuz und Hakenkreuz. Siegen und das Siegerland am Vorabend des „Dritten Reiches“, Bielefeld 2000 [S. 190 – 191 zum Januar 1933] Weiterlesen

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s

siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,

siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz

lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden

kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur

kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive

siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival

vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt

Kontakt