Das Blog biblioarchive stellt(e) Presseartikel und Stellungnahme zu Entlassung im amerikanischen Nationalarchivs zusammen (Stand: 14.3.2025). Ergänzungen hier wie dort sind willkommen.

Das Blog biblioarchive stellt(e) Presseartikel und Stellungnahme zu Entlassung im amerikanischen Nationalarchivs zusammen (Stand: 14.3.2025). Ergänzungen hier wie dort sind willkommen.

via Archivalia

Das Blog biblioarchive stellt(e) Presseartikel und Stellungnahme zu Entlassung im amerikanischen Nationalarchivs zusammen (Stand: 14.3.2025). Ergänzungen hier wie dort sind willkommen.

Das Blog biblioarchive stellt(e) Presseartikel und Stellungnahme zu Entlassung im amerikanischen Nationalarchivs zusammen (Stand: 14.3.2025). Ergänzungen hier wie dort sind willkommen.

via Archivalia

Vorlage für den Schul- und Kulturausschuss und am 20.3.2025 und für den Rat der Gemeinde Neunkirchen am 10.4.2025Vorlage SCHKA-7/2025

„Sachdarstellung:

Historie:

In den Jahren 2007 bis 2009 war die Einrichtung eines Archivs ein großes, wiederkehrendes Thema in der Politik. Seither hat es mehrere SPD-Anträge und Beschlüsse dazu gegeben.

Erstmals mit der Konzepterstellung beauftragt wurde die Verwaltung am 03.11.2007. Von Beginn an wurde eine Zusammenarbeit mit der Gemeinde Burbach angestrebt. Diese hat zwischenzeitlich ein Archiv eingerichtet und beschäftigt hierfür einen Archivar mit einem halben Vollzeitäquivalent. Als Standorte wurden seinerzeit die Weiße Schule in Salchendorf und die ehem. Grundschule Altenseelbach geprüft. Beides wurde, u.a. wegen mangelnder Zentralität verworfen. Danach wurde lange die Ratskeller-Wohnung (Kölner Str. 166) favorisiert. Aufgrund hoher Umbaukosten, u.a. für die Installation eines Aufzugs, zerschlug sich auch die Idee und auch weitere Standorte wurden verworfen.

Aufgrund der Haushaltssituation und dem folgenden Haushaltssicherungskonzept wurden die Planungen 2010/11 zunächst auf Eis gelegt und die vorgesehene Stelle wieder aus dem Stellenplan gestrichen. Der Pächter des Ratskellers mietete zudem die Wohnung an, sodass der Standort ohnehin nicht mehr in Frage kam.

Wiederaufgenommen wurde das Thema aufgrund eines weiteren SPD-Antrags Ende 2016. Daraufhin referierte Katharina Thiemann (LWL) im SKA über die Aufträge und Rechtsgrundlagen eines Archivs und die notwendigen Investitionen und Fördermöglichkeiten durch den LWL. Am 13.7.2017 beschloss der Rat erneut die Einrichtung eines Archivs und beauftragte die Konzepterstellung. Bei der Standortsuche wurde nun auf die Entwicklung der Ortsmitte und die Veränderungen der Grundschullandschaft verwiesen. Zunehmend kristallisierten sich die OGS-Räumlichkeiten der Grundschule Neunkirchen als Favorit heraus.

Am 13.11.2018 besuchte der SKA das Archiv in Burbach, in der folgenden Ratssitzung wurde eine umfassende SPD-Anfrage zum Sachstand beantwortet. Geprüft werden aktuell nunmehr auch die Standorte Sparkassen-Gebäude und AOK-Gebäude in der Bahnhofstraße.

Einrichtung eines Archivs Weiterlesen

WDR ZeitZeichen am 18.3.2025

Ende des 19. Jahrhunderts wird zwischen Deuz, Netphen und Siegen die weltweit erste Motor-Omnibuslinie eröffnet. Der öffentliche Personennahverkehr startet damit im Siegerland.

In diesem Zeitzeichen erzählt Burkhard Hupe:

• wer in Netphen die Omnibusidee hat und die Initiative ergreift,

• wie der erste Omnibus technisch ausgestattet ist,

• welche Dörfer damit angefahren werden,

• wo sich damals die Haltestellen befinden,

• warum die Omnibuslinie nach nur neun Monaten aufgegeben wird.

1895 können nur Menschen problemlos reisen, die in großen Städten wohnen, die schon eine Bahnverbindung haben. Die Landbevölkerung ist weitgehend ausgeschlossen. Gerade im Siegerland gibt es damals viel Wald und wenig Wege.

Im entlegenen Landstrich wird Eisenerz abgebaut und verarbeitet. Vor allem entlang der Sieg entstehen im Zuge der industriellen Revolution tausende Arbeitsplätze. Für die Dorfbewohner in Netphen, Irmgarteichen und Deuz bedeutet das ein Arbeitsweg von zwei bis drei Stunden bis nach Siegen. Mit der Motor-Omnibuslinie schaffen sie die 15 Kilometer lange Strecke in einer Stunde und 20 Minuten. Weiterlesen

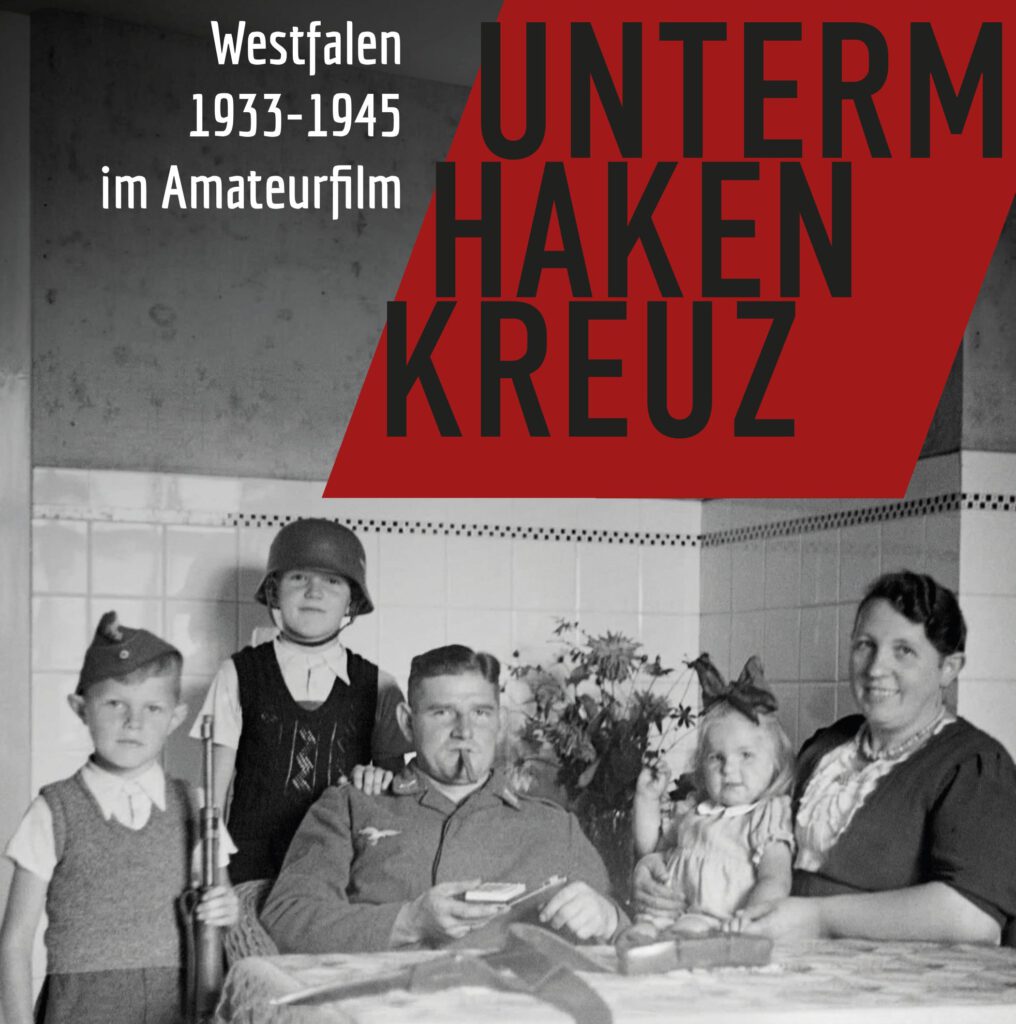

Unter dem Titel „Unterm Hakenkreuz“ veröffentlicht das LWL-Medienzentrum eine Filmdokumentation, die unmittelbare Einblicke in die Alltagsgeschichte der NS-Zeit in Westfalen-Lippe eröffnet. Dazu wurden mehr als 200 private Filmdokumente gesichtet, von denen rund 60 Filme in die Filmdokumentation eingeflossen sind. Der Film ist bereits in seinem zehn Kapiteln auf youtube zu sehen. Hier ist er nun in Gänze anzuschauen.

Ein umfangreiches Booklet mit Hintergrundinformationen zum Filmprojekt und den zugrundeliegenden Amateurfilmen gibt es hier zum Download. Weiterlesen

Quelle: Dominic Eickhoff (13. März 2025). #WAT25: Archive und Cyberangriffe – Lücken vermeiden durch Vorsorge? archivamtblog. Abgerufen am 14. März 2025 von https://doi.org/10.58079/13go6

Mittwoch 19.03.25, 19 Uhr, LYZ, Siegen

Filmdokumentation „Unterm Hakenkreuz“.

Foto: LWL

Unmittelbare und bewegende Einblicke in die Alltagsgeschichte der NS-Zeit in Westfalen-Lippe eröffnet die Filmdokumentation, die das LWL-Medienzentrum für Westfalen unter dem Titel „Unterm Hakenkreuz. Westfalen 1933-1945 im Amateurfilm“ produziert hat.

Rund 60 Filme aus ganz Westfalen sind in die rund 70-minütige Filmdokumentation eingeflossen, u. a. auch Filme von Siegfried Vetter (1900-1972) aus Siegen-Eiserfeld.

Vetter hat in den 1930er Jahren mit dem Filmen begonnen, aber im Gegensatz zu den meisten anderen Amateuren nicht mit einer 8mm-Kamera, sondern mit einer 16mm-Kamera gearbeitet. Aus den fünf Stunden Laufzeit von Aufnahmen zum Reichsarbeitsdienst (RAD) wurden für diesen Film ca. acht Minuten ausgewählt.

Dr. Ralf Springer vom LWL-Medienzentrum wird in den Film einführen.

Veranstalter:

LWL-Medienzentrum für Südwestfalen, Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein, Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Siegerland e.V., Aktives Museum Südwestfalen

Eintritt frei | Um eine Spende für die Erhaltung des regionalen audiovisuellen Archivguts wird gebeten.

Eine Imaginations- und Materialitätsgeschichte weiblich codierter Medientechnik von den 1960er Jahren bis in die Gegenwart

Die 2024 an der Universität Siegen entstandene „Masterarbeit untersucht als Foucaultsche Diskursanalyse die Genealogie von digitalen Sprachassistenten am Beispiel von Siri. Sie stellt die Frage, wie und warum sich eine standardmäßig weibliche Codierung verschiedenster Medientechniken über die Jahre hinweg etablieren konnte und welche Rückschlüsse dies auf gesellschaftliche Machtstrukturen ermöglicht. Untersucht wird dazu die historische Entwicklung geschlechtlich codierter Medientechniken ab den 1960er Jahren anhand fünf exemplarisch ausgewählter Stationen: Fiktive Sprachassistenten in Film und Fernsehen der 60er Jahre, Sekretärinnen und Schreibmaschinen, Geldautomaten, Navigationssysteme und schließlich Siri. Die wechselseitige Produktion von Gender und Technik steht im Vordergrund und wird über Inhalts- und Werbeanalysen als Zugangspunkt erarbeitet, welche einerseits die Selbstdarstellung und andererseits die gewünschte Fremdwahrnehmung von Herstellern signalisieren und gleichzeitig zu gesellschaftlichen Werthaltungen beitragen. Die Arbeit kann zeigen, dass die weibliche Dienstbarkeit allen untersuchten Techniken als Gemeinsamkeit zugrunde liegt. Die Inszenierung von Weiblichkeit soll vor allem dazu dienen, die Hemmschwelle für Nutzer:innen zu senken; die Assoziation von Weiblichkeit mit Hilfsbereitschaft und Dienstbarkeit wird von Herstellern über Jahrzehnte hinweg aktiv (mit)erschaffen und durch moderne Medientechniken wie Sprachassistenten bis in die Gegenwart fortgeführt, ist also in hohem Maße sozial konstruiert.“

Link zur Publikationen

Seit 65 Jahren verändert die „Anti-Baby-Pille“ das Leben von Frauen. Einst von manchen als Symbol sexueller Freiheit gefeiert, steht sie heute zunehmend in der Kritik – auch bei Männern. Zum Weltfrauentag am 8.3. spricht Dr. Uta Fenske vom Zentrum für Gender Studies der Uni Siegen über die Rolle der Pille als Tabubrecher und die gesellschaftliche Entwicklung rund um das Verhütungsmittel.

Welche Rolle spielte die Pille als Motor der sexuellen Revolution in den 60er- und 70er-Jahren?

Dr. Uta Fenske: Die Pille hat das Sexualleben der heterosexuellen Frauen im gebärfähigen Alter verändert. Denn die Pille war viel sicherer als andere Verhütungsmittel. Sie verringerte das Risiko einer ungewollten Schwangerschaft. Das hatte zur Folge, dass junge Frauen ohne Angst vorehelichen Sex haben konnten. Außerdem waren Frauen, die die Pille einnahmen, nicht mehr darauf angewiesen, dass der Mann die Verantwortung für die Verhütung übernahm oder eben auch nicht. Und die Pille ermöglichte eine zuverlässigere Familienplanung als andere Verhütungsmittel wie Kondome, Diaphragmen oder die Temperaturmethode, um nur einige zu nennen. Damit ging auch eine bessere Lebens- und Karriereplanung einher. Während man in der Bundesrepublik von der „Anti-Baby-Pille“ sprach, wurde sie in der DDR als „Wunschkindpille“ positiv etikettiert. Beide Bezeichnungen verdeutlichen, dass es sich bei diesem neuen hormonellen Arzneimittel für Frauen um ein Medikament zur Empfängnisverhütung bzw. zur Lebensplanung handelte.

Nun könnte man meinen, dass viele Frauen im gebärfähigen Alter die Pille als Befreiungsschlag gefeiert hätten. Insgesamt dauerte es aber gut zehn Jahre, bis sich die Pille in der Bundesrepublik durchsetzte. Erst Anfang der 1970er Jahre war die Pille das am häufigsten verwendete Verhütungsmittel: 1973 nahmen 38% der 15- bis 44-jährigen Frauen die Pille. Weiterlesen

„Die vierte Folge der „Kurzen Geschichte Westfalens in der Frühen Neuzeit“ beleuchtet die sechs Jahre im 19. Jahrhundert, in denen die westfälische Region zumindest zu Teilen ein Königreich war. Unter der Herrschaft von Napoleon Bonaparte verfolgte Frankreich das Ziel in Europa eine neue Herrschaftsordnung zu etablieren – das Königreich Westphalen ist dafür ein bedeutendes Beispiel. Napoleon ernannte seinen eigenen Bruder als König von Westphalen und versprach der Bevölkerung eine bessere Zeit. Das Königreich Westphalen sollte Modellstaat einer neuen und revolutionären Herrschaftsform werden.

Wie kam es aber eigentlich zur Gründung des Königreichs? Welche Regionen umfasste es? Und wurden Napoleons Versprechen von einem politischen Wandel gehalten? Das erfahrt ihr in der neuen Folge der „Kurzen Geschichte Westfalens“. Viel Spaß!

„Eine kurze Geschichte Westfalens in der Frühen Neuzeit“ ist eine Beitragsreihe mit sieben Video-Essays, die in kurzer, überblicksartiger Form die Geschichte der Region erzählt. Produziert wurde sie vom LWL-Medienzentrum für Westfalen in Kooperation mit dem Autor David Johann Lensing.“

Am 23. Februar wird der neue Bundestag gewählt. Siwiarchiv wirft einen Blick in die Wahlprogramme zur Bundestagswahl 2025 der Parteien auf der Suche nach Archivischem – und (neu!) mit einem Exkurs zur Erinnerungskultur:

Am 23. Februar wird der neue Bundestag gewählt. Siwiarchiv wirft einen Blick in die Wahlprogramme zur Bundestagswahl 2025 der Parteien auf der Suche nach Archivischem – und (neu!) mit einem Exkurs zur Erinnerungskultur:

– Fehlanzeige: AfD,BSW, Bündnis Deutschland, Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer (Programm), Die Linke, Die PARTEI, FDP, SPD, MERA25, MLPD (Programm), Tierschutzpartei, WerteUnion (Parteiprogramm), Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung – Volksabstimmung, Bayernpartei, Bündnis C- Christen für Deutschland – Bündnis C, Bürgerrechtsbewegung Solidarität (Forderungen zur Bundestagswahl), DieSonstigen, Dr. Ansay Partei (Kurzprogramm), Menschliche Welt, ÖDP, PdH, Partei für Verjüngungsforschung, SGP (Wahlaufruf),

Weiterlesen